A diferencia de otras disciplinas, la planificación urbana está ligada estructural y conceptualmente al futuro. Por un lado, por el hecho obvio de que toda planificación es una planificación a futuro. Pero especialmente porque la ciudad, objeto de las operaciones de planificación, es una organización del territorio sujeta a cambios permanentes y por lo tanto requiere y motiva reflexiones sobre su futuro, no solamente en las disciplinas que la estudian y que intentan programar esos cambios en un determinado sentido, sino en otros campos de pensamiento y acción, especialmente el arte y la cultura.

Cualquier forma de desarrollo urbano (la fundación, la expansión, la densificación, la renovación) requiere la previsión de etapas, la asignación de usos y dominios del suelo, la programación de acciones de diverso tipo que se desarrollan en el tiempo.

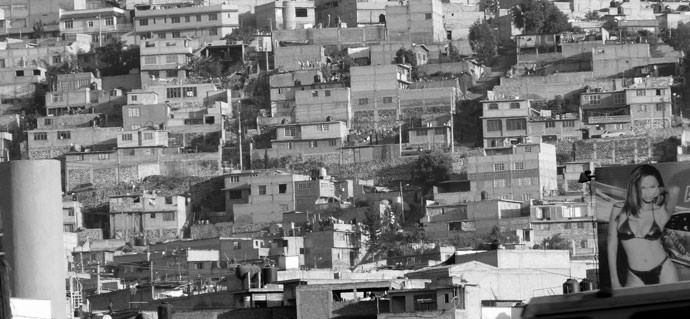

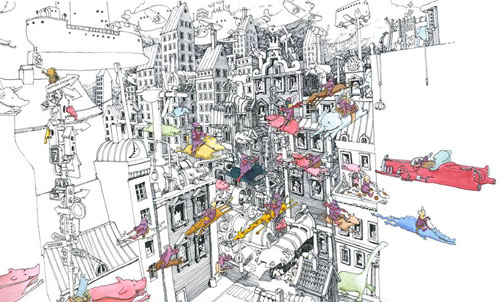

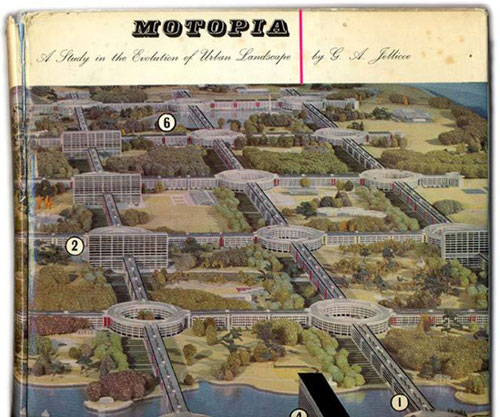

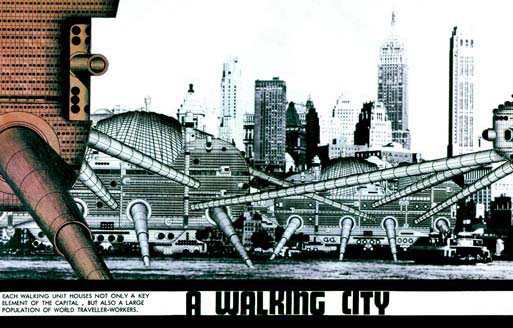

A esta determinación lógica se agrega además otra particularidad, en este caso producto de la conformación histórica de la disciplina. Si bien ha habido ciudades desde el comienzo de la historia humana (que podría definirse tanto por el surgimiento de la escritura, como habitualmente se hace, como por la creación contemporánea de las ciudades como forma evolucionada de asentamiento, hace ya unos 6.000 o 7.000 años), el urbanismo y la planificación urbana son disciplinas mucho más recientes. Podemos situar su nacimiento y consolidación en el periodo de expansión de la Revolución Industrial, aproximadamente a mitad del siglo XIX, cuando la creciente inmigración del campo a las ciudades y los conflictos ambientales asociados a la industria ponen en crisis a las ciudades, tanto en su aspecto físico como en el orden social que las sustenta. Frente a los horrores (el hacinamiento, la miseria, los contrastes inhumanos, las crisis sanitarias) se producen dos tipos particularizados de respuesta. Por un lado, la utopía, como prefiguración de un futuro contrapuesto/opuesto a un presente insoportable: el falansterio de Fourier, las comunidades “armónicas” de Owen y Saint Simon, los ensayos territoriales anarquistas. Por otro lado, las diferentes respuestas que, a partir de las ciudades realmente existentes y de los aportes de distintas disciplinas (sanitarias, ingenieriles, sociales, etc.) procuraron un mejoramiento posible de las condiciones de vida y la consideración de las nuevas realidades técnicas y sociales en distinto tipo de proyectos: de ensanche (con un particular mérito del proyectado por Idelfonso Cerdà para Barcelona), de renovación interior (siendo en este caso el realizado por Haussmann en Paris el caso paradigmático), de incorporación de nuevos programas, de medidas higienistas, etc.

Estas dos vertientes reproducen, de alguna manera, la discusión entre las corrientes utópicas y científicas del socialismo. Friedrich Engels corta de raíz esta discusión cuando, al comentar el problema de la vivienda obrera en Inglaterra, sostiene la inutilidad de realizar una prefiguración de las respuestas que tendrán en el futuro problemas que serán afectados por el mismo devenir de los hechos y que, por lo tanto, serán completamente distintos cuando cambien las condiciones del presente.

Estas dos actitudes ante el futuro son recurrentes en muchas actividades humanas y particularmente en el urbanismo y la planificación urbana. En un caso, se entiende que el futuro esta “escrito”, determinado, y se procura su anticipación para adecuar las conductas a ese destino (o para calmar la ansiedad del sujeto que imagina ese futuro…). En otro, se considera que la acción humana introduce la transformación de los escenarios y las tendencias y por lo tanto posibilita incidir en alguna medida sobre la efectiva realización del futuro y sobre sus consecuencias.

Así como la utopía suele rondar en las visiones de matriz socialista sobre el futuro, las posturas afines al mercado suelen exacerbar el componente de innovación, que entendido como imperativo (la innovación permanente, contrapunto de la “revolución permanente”) puede obviar el sentido de la transformación. En el extremo, aparece la noción de lo disruptivo, una innovación que genera la desaparición de productos o servicios que, hasta entonces, eran utilizados por la sociedad. Aquí, la referencia más clara es la del economista austriaco Joseph Schumpeter, quien en sus investigaciones sobre el rol del empresario capitalista y los ciclos económicos destacó el concepto de destrucción creativa como forma de describir el proceso de transformación que acompaña a las innovaciones (“el vendaval perenne de la destrucción creativa”).

La noción de futuro aparece en muchas instancias de la práctica urbanística y de la planificación. Por ejemplo, en lo que parece ser uno de los aspectos claves de cualquier plan u operación urbana, como es el medio ambiente. Por un lado, fenómenos como el cambio climático, la elevación del nivel de las aguas y las catástrofes “naturales” asociadas a ellos, requieren la consideración de informes y reportes científicos (muchas veces contradictorios entre sí, muchas veces basados en evidencias que quedan fuera de la capacidad de análisis de las disciplinas en que abreva el urbanismo y que, por lo tanto, obligan a actos de “fe” por parte del planificador). Por otro lado, el uso de recursos energéticos, alimentarios, sanitarios, etc., sobre cuya capacidad de reproducción se tienen dudas y que por lo tanto deben considerarse escasos. La propia definición de Desarrollo sustentable, tal como la postula el Informe Brundtland (“Nuestro Futuro Común”, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, 1987) está referida directamente al futuro: se trata del desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.

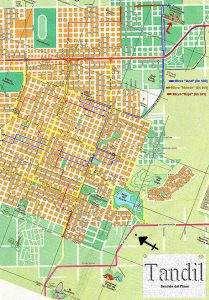

Una de las primeras decisiones que toma el planificador es el horizonte de futuro para el que propone su plan. En ese sentido, un horizonte demasiado corto sería poco adecuado para la determinación de medidas efectivas, mientras que un horizonte demasiado alejado en el tiempo sería muy vulnerable a la aparición de novedades (tecnológicas, sociales, políticas, ambientales, cultural, etc.) no previstas en el plan. Pero a la vez es necesario considerar datos objetivos, como los tiempos de amortización de grandes infraestructuras, la persistencia en el tiempo de los trazados catastrales, los tiempos de renovación de la edilicia corriente (el Plan de 1959-62, por ejemplo, estimaba en 70 años el plazo para la renovación completa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CABA). La Ley 30 de la CABA estipula la actualización del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad cada cinco años; considerando su aprobación en 2008, ya se debería estar trabajando en esa actualización. Pero en cambio, el Modelo Territorial que la administración de la Ciudad propone está pensado para 2060; no está claro si la inclusión de unas islas hoy inexistentes frente a la costa sobre el Río de la Plata anticipan el fenómeno natural de la acrecencia aluvional del Delta, o si en cambio es una propuesta de realización artificial.

El Plan Estratégico Territorial (PET) Argentina del Bicentenario propone un modesto escenario a 2016, y postula un modelo territorial “deseado” frente al modelo efectivamente existente. En este caso, la identificación de ese modelo deseado permite formular las acciones necesarias para llegar a ese objetivo. El PET remite, a tal efecto, a una cartera de proyectos consensuados entre la jurisdicción nacional y las administraciones provinciales (respondiendo de esta manera a la lógica federal que se postula en su concepción). En otro contexto, los Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires recurren, para anticipar e influir sobre el futuro, a la estrategia de determinar escenarios posibles con el objeto de identificar acciones que favorezcan la concreción de escenarios deseados y reduzcan la de los escenarios no deseados. Considerando la complejidad y diversidad de los componentes que estructuran el territorio (ambientales, productivos, sociales, etc.) los Lineamientos generan matrices que permiten imaginar distintos cruces de escenarios posibles para cada componente.

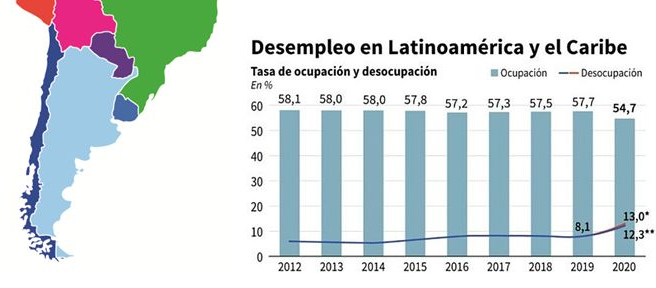

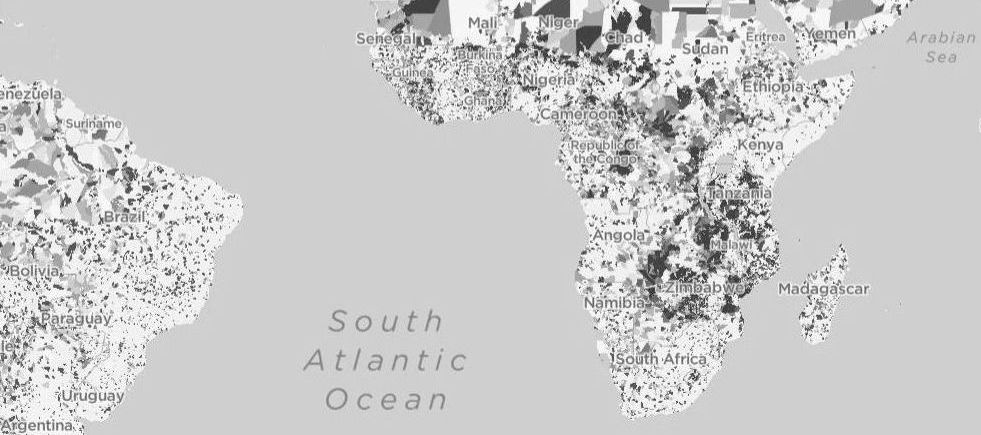

Los recursos teóricos, instrumentos y herramientas que utilizan el urbanismo y la planificación urbana deben considerar y responder a este componente de futuro y predicción. Para algunos temas (ampliación de la mancha urbana, aspectos demográficos, cobertura de redes, tránsito, condiciones ambientales, etc.) es posible basarse en registros históricos que señalen una tendencia, cotejar la probabilidad de que esta se mantenga o modifique y realizar previsiones en ese sentido. Contar con información sobre tendencias y evolución en otras ciudades similares ayuda a predecir con alguna confiabilidad lo que puede ocurrir en el área urbana sobre la cual trabaja el equipo de planificación.

En otros casos, la evolución es demasiado compleja e implica demasiados factores, no solamente numéricos, y obligan a analizarla con otros instrumentos. El llamado planeamiento estratégico ha introducido una herramienta relativamente simple y de gran utilidad, el diagrama FODA, que identifica fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En este diagrama, las oportunidades y amenazas son fortalezas y debilidades a futuro. El objetivo de la planificación sería en ese caso identificarlas y luego prever medidas concretas para conjurar las amenazas y concretar las oportunidades, además por supuesto de mantener y acrecentar las fortalezas y mitigar o corregir las debilidades.

Para verificar el cumplimiento de las propuestas del plan, es necesario establecer indicadores, que pueden ser directamente cuantitativos (p. ej., porcentaje de hogares con cobertura de red cloacal, o número de empresas de un determinado sector de producción que se instalan en un distrito) o cuali-cuantitativos (p. ej., la presencia de aves como indicador de saneamiento ambiental o la extensión del horario de uso de los espacios públicos como indicador de la mejora en la seguridad ciudadana). Es triste pero necesario señalar que tanto los objetivos como los indicadores pueden tener componentes de ambigüedad y hasta de manipulación. Por ejemplo, cuando la ONU planteó en 1990 los Objetivos del Milenio, se propuso la reducción a la mitad de la pobreza extrema en el mundo para el año 2015; otra forma de expresar ese objetivo es que se buscaba mantener a centenares de millones de personas en la pobreza durante más de 25 años (objetivo que por cierto se ha logrado). El indicador utilizado no ayuda a tranquilizarnos: se considera pobreza extrema a vivir con menos de 1,25 dólares por día. Por lo tanto, alguien que “mejore” su ingreso a 1,26 dólares por día ha salido de la pobreza extrema y cuenta como un logro de los Objetivos del Milenio…

Tanto en las visiones utopistas como en las progresivas, la visión del futuro viene acompañada de una reflexión y una toma de postura respecto al pasado. En lo urbano, estas posiciones van desde la tabula rasa sobre la ciudad tradicional que proponía el movimiento moderno (ver por ejemplo la propuesta de Le Corbusier para el “enclave insalubre” de París) hasta la reivindicación del patrimonio histórico construido que arranca en el último tercio del siglo XX. Esta valorización de la ciudad existente no solo pone en crisis operaciones tan cuestionables como la demolición de tejidos urbanos para la construcción de autopistas (caso de la Autopista 25 de Mayo en Buenos Aires). Hoy resultaría políticamente imposible (“incorrecta”) la realización de operaciones como la Avenida de Mayo, la 9 de Julio o las Diagonales de Buenos Aires; de hecho, resulta muy difícil completar las dos manzanas que faltan de la Diagonal Sur. Aun cuando T. S. Eliot no estuviera pensando en términos urbanos al escribir sus Cuatro cuartetos, estos versos resultan aplicables a esa relación entre pasado y futuro en las ciudades:

“Tiempo presente y tiempo pasado

se hallan quizá presentes en el tiempo futuro

y el tiempo futuro dentro del tiempo pasado.

Si todo tiempo es eternamente presente

todo tiempo es irredimible”.

La presencia del pasado en las ciudades es también uno de los motivos por los cuales no es posible prescindir de ellas… En una ciudad relativamente joven como Buenos Aires, el trazado fundacional de Juan de Garay es un vínculo histórico que trasciende más de cuatro siglos y supera incluso la huella de acontecimientos más recientes. Quizás este devenir histórico del pasado y de las ideas del futuro en nuestro presente sea la esencia de nuestras preocupaciones sobre lo temporal en la ciudad. Esta incertidumbre y la angustia que puede producir explican muchos de los recurrentes intentos de abolir ese transcurrir del tiempo. Alguien tan lúcido como Hegel pasa de explicar las leyes del devenir histórico en su Fenomenología del espíritu a proponer el “fin de la historia” en su Filosofía del Derecho, asociando ese fin a la constitución del estado prusiano a principios del siglo XIX. Casi dos siglos más tarde, Francis Fukuyama encuentra en la caída del Muro de Berlín y en la difusión del Consenso de Washington otro fin de la historia tan fallido y provisorio como el hegeliano…

La tarea del urbanismo y la planificación urbana se hallarían, entonces, condicionada a la vez por la persistencia del pasado y por el rol de la utopía (a la que no podemos renunciar, hijos e hijas como somos de la modernidad). La ciudad y el rock tienen dos respuestas alternativas a esta condición temporal: la desencantada comprobación de que “el futuro llegó hace rato” y es “todo un palo”, la persistencia en creer que “mañana es mejor”.

MC

Friedrich Engels corta de raíz esta discusión: concretamente, en el razonamiento de Engels, “la forma en que una revolución social resolvería esta cuestión no depende sólo de las circunstancias de tiempo y lugar, sino que, además, se relaciona con cuestiones de mucho mayor alcance… Como nosotros no nos dedicamos a construir ningún sistema utópico para la organización de la sociedad del futuro, sería más que ocioso detenerse en esto. Lo cierto, sin embargo, es que ya hoy existen en las grandes ciudades edificios suficientes, si se les diese un empleo racional, para remediar en seguida toda verdadera «penuria de la vivienda»… Toda revolución social deberá comenzar tomando las cosas tal como son y tratando de remediar los males más destacados con los medios existentes. … Nunca se me ha ocurrido querer resolver lo que llamamos la cuestión de la vivienda, como no se me ocurre tampoco ocuparme de los detalles de la solución del problema de la comida, aún más importante. Me doy por satisfecho si puedo demostrar que la producción de nuestra sociedad moderna es suficiente para dar de comer a todos sus miembros y que hay casas bastantes para ofrecer a las masas obreras habitación sana y espaciosa. ¿Cómo regulará la sociedad futura el reparto de la alimentación y las viviendas? El especular sobre este tema conduce directamente a la utopía. Podemos, todo lo más, partiendo del estudio de las condiciones fundamentales de los modos de producción hasta ahora conocidos, establecer que con el hundimiento de la producción capitalista, se harán imposibles ciertas formas de apropiación de la vieja sociedad. Las propias medidas de transición habrán de adaptarse en todas partes a las relaciones existentes en tal momento. Serán esencialmente diferentes en los países de pequeña propiedad y en los de gran propiedad territorial, etc.”. Lenin, por su parte diría años más tarde “Hay que soñar. Pero a condición de creer firmemente en nuestros sueños. De cotejar permanentemente la realidad con nuestras imaginaciones. De realizar meticulosamente nuestra fantasía”.

Sobre los temas abordados en esta nota, ver también en café de las ciudades:

Número 15 | Política

“Tendencia no es destino” | Ciudadanía global e innovación en La Ciudad Conquistada, de Jordi Borja. | Marcelo Corti

Número 51 | Ambiente y Economía de las ciudades

Sobre el origen el uso y el contenido del término sostenible | Demandas de operatividad sobre un concepto ambiguo | José Manuel Naredo

Número 60 | Planes de las ciudades (II)

Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires | Escenarios alternativos, políticas urbanas, instrumentos de gestión; entrevista a Alfredo Garay | Marcelo Corti

Número 66 | Planes y Política de las Ciudades (II)

El Plan Estratégico Territorial y la construcción de la Argentina deseada | La búsqueda de consensos para el despliegue territorial de la inversión pública | Marcelo Corti

Número 66 | Planes y Política de las Ciudades (I)

Aprobar y mejorar el PUA | Presentación en la Audiencia Pública del Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires | Marcelo Corti |

Número 74 | Terquedades

Una mirada arrabalera a Buenos Aires | Terquedad del Plan Urbano Ambiental | Mario L. Tercco |

Número 84 | Planes de las ciudades (I)

El Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires | Un análisis crítico de la legislación argentina (III) | Marcelo Corti |

Número 84 | Planes de las Ciudades (II)

La ley protege la inequidad en la Ciudad | Sobre el Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires | Martín Hourest

Número 118 | Planes de las ciudades

Apuntes para una crítica al Modelo Territorial de Buenos Aires | Lo que plantea y lo que excluye | Guillermo Jajamovich