Hay actualmente una eclosión de proyectos normativos para el ordenamiento territorial en la Argentina, que en varios casos obtienen consideración, tratamiento y aprobación por parte de los órganos legislativos. La lectura de los mensajes enviados al sitio Política Urbana Argentina en el mes de octubre ha permitido, por ejemplo, la difusión y comentarios de dos importantes normas recientemente promulgadas: la Ley 9841 de Regulación de los Usos del Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba -sector primera etapa- y la Ordenanza de Plusvalía Urbana de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

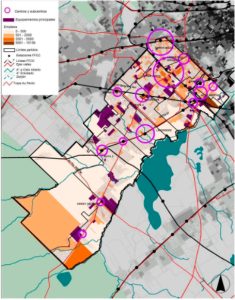

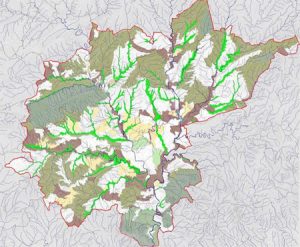

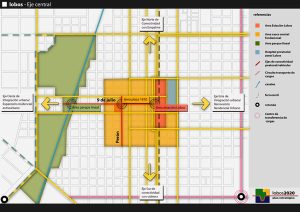

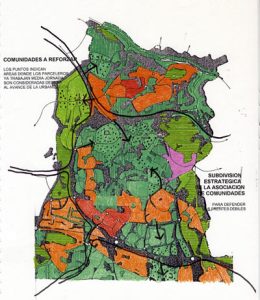

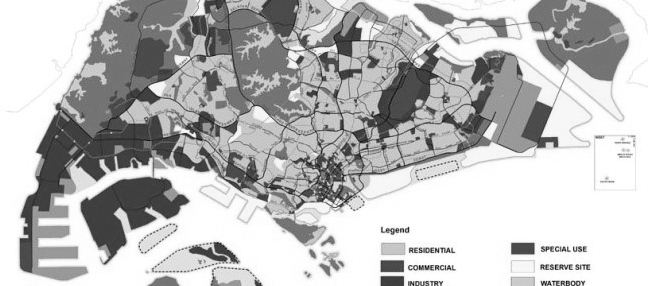

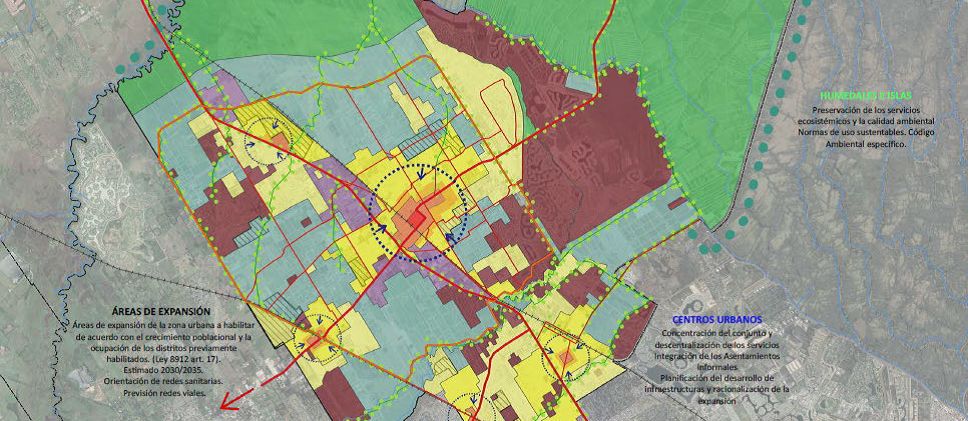

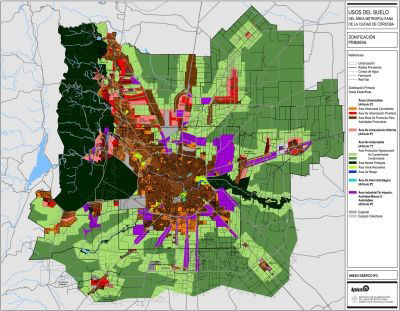

La Ley cordobesa regula los usos del suelo y pone en vigencia el “Plan Metropolitano de Usos del Suelo – Sector Primera Etapa” en el área del Anillo de Circunvalación Metropolitano y las localidades relacionadas. Sin embargo, sus mandatos específicos no van más allá de una clasificación de áreas conforme a la regulación de uso del suelo: Urbanizables, de Urbanización Diferida, No Urbanizables, de Valor Estratégico e Industriales de Impacto, Actividades Mineras o asimilables. Las Áreas No Urbanizables comprenden zonas de Producción Agropecuaria (que a su vez se distinguen en contaminantes o no contaminantes), Naturales Protegidas, Verdes Recreativas y de Riesgo. Las áreas de Valor Estratégico comprenden básicamente espacios ferroviarios, predios de industrias desactivadas, tierras fiscales o bolsones no urbanizados, que quedan por fuera de la normativa en espera de ser tratadas según “planes y programas de usos mixtos que aprovechan su potencial”.

La clasificación es correcta, como lo es también que sean las jurisdicciones locales (municipios y comunas) las encargadas de dictar las normas particulares “que establecerán los criterios y ajustes necesarios para su aplicación, definiendo aspectos vinculados a la ocupación del suelo, fraccionamiento de la tierra y otros” y los requisitos de visación medioambiental establecidos para la consideración de proyectos de mensuras, subdivisiones, loteos y urbanizaciones.

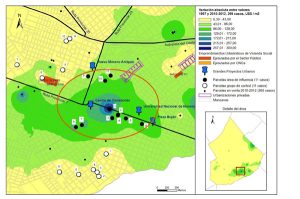

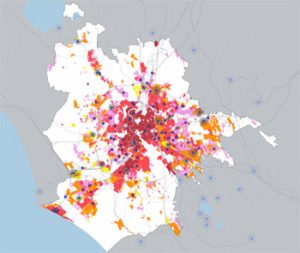

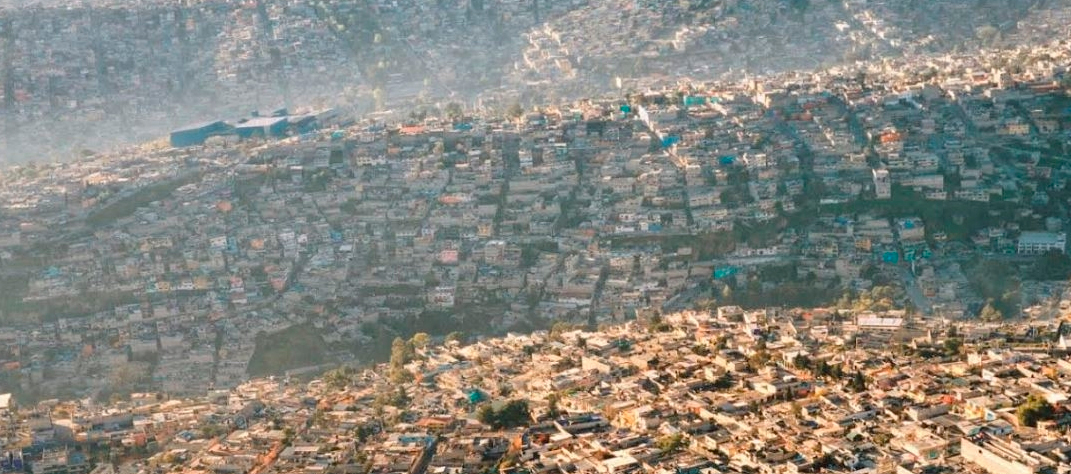

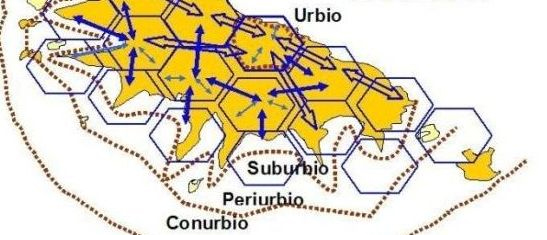

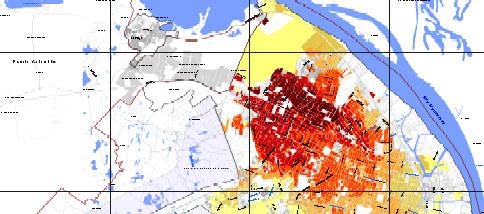

Para analizar el caso cordobés, es preciso entender que son las poblaciones vecinas a la ciudad capital de la provincia las que desde la década del ´80 parte vienen registrando un creciente y sostenido aumento poblacional, a la par que la cabecera metropolitana estabiliza su tasa de crecimiento. Cada vez más gente que trabaja en Córdoba ciudad vive en los distintos pueblos que conforman la primera o segunda corona, por una conjunción compleja de razones: precio del suelo, buena calidad de vida y una muy buena conectividad aportada por las obras de la RAC (Red de Acceso a Cordoba). Las relaciones funcionales han adquirido tal complejidad que muchos de los pequeños municipios que integran el área, inicialmente proclives al asentamiento poblacional en sus territorios, hoy se encuentran con serios problemas derivados de un crecimiento explosivo, sin un marco legal o normativo que lo regule y sin una previsión en su conjunto. Así, estas poblaciones del área metropolitana ven seriamente comprometidas sus infraestructuras, siendo el agua el principal recurso escaso y su suelo impactado tanto por el mercado inmobiliario en las modalidades residenciales de country o barrios cerrados como por los planes de vivienda social promovidos por el estado.

Estas problemáticas se agravan en el eje nor-noroeste, en el comienzo de los cordones montañosos, ya que las distintas poblaciones se asientan sobre un soporte ambiental complejo, muy impactado por las transformaciones territoriales derivadas de la alta dinámica del proceso de urbanización de la micro-región. Es posible adelantar la hipótesis, en este sentido, que los procesos complejos de conformación del suelo peri-urbano, típico de la forma que se va definiendo el suelo urbano en Argentina (expansivo a baja densidad, fragmentado y con bajos estándar de urbanización inicial) se han trasladado o han incorporado al conjunto de las poblaciones cercanas a la ciudad. Con el agravante, hasta ahora, de no contar con un correlato político- administrativo adecuado (no existe ninguna forma política de organización metropolitana más allá de algunos organismos o mesas de coordinación entre municipios). Este contexto perjudica notoriamente a los pequeños municipios, sin capacidad política-técnica de poder afrontar problemas que en casi todos los casos supera la administración de su territorio.

Es por eso que la sanción de una ley como la que aquí se comenta constituye un avance innegable en materia de regulación ambiental-territorial. Sin embargo, la carencia de menciones a cualquier tipo de instrumento económico relativa a la recalificación de las áreas deja en la práctica desregulado el mercado del suelo y huérfano de recursos a los distintos niveles del Estado para la intervención en procura de la equidad socio-territorial.

Al hablar de políticas de suelo urbano y metropolitano para Córdoba, no puede omitirse la referencia a un clásico de la picaresca política argentina: la manipulación de la propiedad y los beneficios del suelo en favor de sujetos con capacidad de incidir en su gestión. El diario La Voz del Interior trae en estos días abundante información sobre la maniobra por la cual se acusa al legislador provincial Domingo Carbonetti de apropiarse de 14 hectáreas de tierra en las afueras de Bell Ville, ciudad del interior provincial, al desempeñarse como defensor, perito y demandante en un mismo juicio… Como resultado, 30 familias bolivianas que afirman ser propietarias legales del predio están en peligro de desalojo.

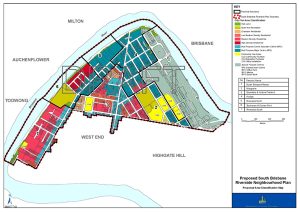

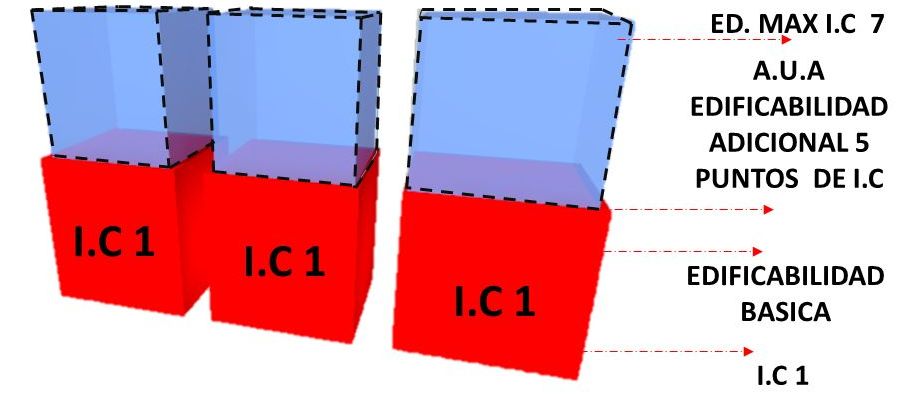

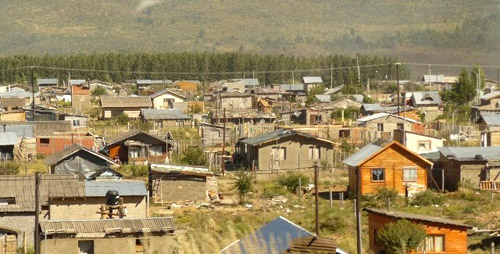

Distinto criterio aplica la Ordenanza barilochense. Basada en un sólido texto de fundamentación, la norma sancionada establece a favor de la Municipalidad el derecho de participación en la renta diferencial urbana de inmuebles “que resultaren pasibles de un mayor valor ajeno a las acciones realizadas por el propietario o poseedor” como consecuencia de el establecimiento o la modificación de parámetros urbanísticos, la incorporación a las áreas urbana y suburbana de los inmuebles clasificados como área rural y al área urbana de los inmuebles clasificados como suburbanos, o la autorización de un mayor aprovechamiento de las parcelas en edificación.

La operación se realizará mediante convenio urbanístico. Las tasaciones del valor de los inmuebles previo y posterior al hecho generador de renta diferencial estarán a cargo de corredores y martilleros registrados ad-hoc. El porcentaje de participación municipal sobre la renta diferencial urbana será del 30 % del mayor valor real generado por la acción urbanística estatal y podrá ser satisfecho:

“1- Mediante la construcción de obras de infraestructura de servicios públicos y/ o de áreas de recreación y equipamientos, priorizando el desarrollo urbano en los sectores mas vulnerables de la sociedad.

2- Transfiriendo al Municipio una porción del inmueble objeto de la misma, u otro de igual valor al monto liquidado dentro del ejido municipal; las parcelas transferidas pasarán a formar parte del Banco de Tierras Municipal (…).

3- Otras formas de cumplimiento que satisfagan el interés de la ciudad y que no involucren el pago de sumas en efectivo”.

La norma es plausible por su reconocimiento de los derechos públicos sobre el mayor valor del suelo atribuible a decisiones de ordenamiento urbano, en un contexto de extremada inequidad socio-territorial como la que sufre esta hermosa ciudad patagónica. Puede cuestionarse, sin embargo, el moderado valor reservado a la recuperación de dicha renta diferencial, que todavía deja en manos privadas la mayor parte de ese enriquecimiento especulativo.

Más cuestionables resultan las excepciones contempladas al pago de esta participación: para aquella generada por el establecimiento o la modificación de parámetros urbanísticos y del régimen de usos del suelo o la ampliación de las áreas urbana y suburbana, se exceptúan los loteos o desarrollos urbanísticos que resulten declarados de interés social o público por el Concejo Deliberante; para el caso de autorización de un mayor aprovechamiento de las parcelas en edificación, se libera del pago a “proyectos hotelero-turísticos y de pequeñas y medianas empresas, que favorezcan el desarrollo sustentable de la ciudad y la región” (seguramente, el tipo de emprendimientos que más renta especulativa favorecen para el caso de Bariloche). Estas excepciones parten del error conceptual de confundir el desarrollo privado de riesgo implícito en la construcción y operación de cualquiera de esos proyectos, con la ganancia absolutamente especulativa y ociosa del propietario del suelo, que es más un obstáculo que un socio para el verdadero emprendedor (como ya explicaba David Ricardo…).

Con sus aciertos, sus errores y sus omisiones, estas normas forman parte de una incipiente agenda política-territorial en marcha. Los tres proyectos de Ley Nacional analizados en el número 96 son la emergente más destacada de esta ola normativa, pero también las decenas de proyectos, iniciativas y debates que florecen en todo el país sobre la cuestión del suelo y su desarrollo equitativo. Pueden ser las gotas que horaden, finalmente, la piedra de los intereses creados, la corrupción y la negación política.

MC

El análisis crítico de la legislación urbanística y de ordenamiento territorial en la Argentina comenzó en el número 82 con la nota La Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de Mendoza, por Marcelo Corti. Continuó en el número 83 con la nota Ordenamiento territorial y ordenamiento ambiental, por Hernán Petrelli, en el número 84 con El Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires, por Marcelo Corti, en el número 85 con El Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en la Provincia de Buenos Aires, en el número 86 con El Plan de Comuna en la Ciudad de Buenos Aires, por Marcelo Corti, en el número 87 con El Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Chaco, por Nadia Finck, en el número 88 con Hacia la función social de la actividad urbanística en la Provincia de Corrientes, por José Luís Basualdo, en el número 89 con Reglamentaciones y contradicciones de “la 8912”, por Marcelo Corti, y en el número 91 con Hacia una Ley Nacional de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sustentable, Entrevista a Diego Fernández y en el número 96 con Hacia una Ley Nacional de Ordenamiento Territorial: reflexiones a partir de tres propuestas normativas, por Melinda Lis Maldonado, y Perspectivas para una ley de suelos y desarrollo urbano, por Silvia Augsburger.

Ver también en este número la nota ¿Por qué es importante para Argentina contar con una ley de ordenamiento territorial nacional?, por Soledad Arenaza y Juan Duarte.

Y sobre normativa y planeamiento territorial y urbanístico en la Argentina, ver también entre otras notas en café de las ciudades:

Número 72 I Planes de las ciudades (II)

La ausencia de una legislación territorial en la Argentina I El déficit regulatorio y sus consecuencias I Marcelo Corti

Número 66 I Planes y Política de las Ciudades (II)

El Plan Estratégico Territorial y la construcción de la Argentina deseada I La búsqueda de consensos para el despliegue territorial de la inversión pública I Marcelo Corti

Número 62 I Planes y Política de las ciudades

Normativa urbanística: la articulación entre planeamiento, participación y gestión I Sobre los conflictos alrededor del Código de Planeamiento Urbano de Buenos Aires I Marcelo Corti

Número 60 I Planes de las ciudades (II)

Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires I Escenarios alternativos, políticas urbanas, instrumentos de gestión I Entrevista a Alfredo Garay

Número 54 I Planes de las ciudades

Normativa urbana, casuística y visión procedimental I Sobre el debate “¿Evaluar impactos o planificar la ciudad?”. I Artemio Pedro Abba

Número 43 I Planes de las ciudades

¿Evaluar impactos o planificar la ciudad? I Apuntes para una normativa urbana (I). I Mario L. Tercco

Número 36 I Política de las ciudades (III)

Por la reforma urbana en Argentina I Declaración en el Día Internacional del Hábitat.