N. de la R.: Este texto de Jordi Borja fue elaborado recientemente para la

Universitat Autònoma de Barcelona, y es un fragmento de la introducción a los textos de

David Harvey y Neil Smith “Revolución y contrarrevolución en la ciudad global”.

En el próximo número se publicará, sobre el mismo tema,

el texto de la conferencia brindada por Borja el pasado 6 de abril

en el bar Tuñón de Buenos Aires, que organizara café de las ciudades.

El texto que sigue expone brevemente las características y contradicciones de la “revolución urbana” de nuestra época, tomando como principal referente concreto el caso de Barcelona. Por una parte tenemos en cuenta las contribuciones de autores como David Harvey, Neil Smith y otros que han analizado las contradicciones de la ciudad post-industrial (1). Y por otra avanzaremos algunas hipótesis sobre el caso barcelonés, a partir de la emergencia de nuevas prácticas públicas desde los inicios de la década de los ´90, de las respuestas sociales a las mismas y de la renovación del pensamiento crítico que había quedado relegado debido al éxito y al consenso del urbanismo de los ´80 (ver al respecto la última parte de esta nota).

Veremos en segundo lugar las respuestas del urbanismo, la revalorización de la ciudad y las dinámicas fragmentadoras y segregadoras que se dan en ella. Y finalmente el debate sobre los modelos de ciudad en curso (¿Barcelona es un modelo?) y su relación con el derecho a la ciudad, propio de nuestra cultura democrática (2).

La revolución urbana

El término “revolución urbana”, que usó Gordon Childe en su obra clásica sobre la Antigüedad, ha sido recientemente reutilizado por F. Ascher (Nuevos principios de urbanismo, Alianza Ed., Madrid, 2003). La revolución urbana no es la traducción directa de la globalización en el territorio, pero sí que viene causada por un conjunto de factores tecnológicos, económicos, políticos, sociales y culturales que también se vinculan a la globalización, concepto por otra parte suficientemente confuso, lo que permite que sirva un poco para todo (3).

a) La informatización (por ejemplo, la difusión de las computadoras) ha modificado las relaciones espacio-tiempo y permite desarrollar actividades diversas (profesionales, de ocio o cultura, de educación, de consumo) sin depender de una localización rígida. Si a ello se une la generalización de las formas modernas de comunicación, como el auto privado y las redes regionales de transporte y la telefonía móvil, es fácil deducir que la ciudad hoy ya no es lo que era.

b) Los nuevos territorios urbanos ya no se reducen a la ciudad central y su entorno más o menos aglomerado, lo que se llamó el “área metropolitana” (es decir, el modelo de ciudad de la sociedad industrial). El territorio urbano-regional es discontinuo, mezcla de zonas compactas con otras difusas, de centralidades diversas y áreas marginales, de espacios urbanizados y otros preservados o expectantes. Una ciudad de ciudades, en su versión optimista, o una combinación perversa entre enclaves globalizados de excelencia y fragmentos urbanos de bajo perfil ciudadano.

c) El capital dominante es hoy financiero más que productivo, nómada más que sedentario. Las decisiones se han “externalizado” del territorio, el cual se ha vulnerabilizado al tiempo que ha entrado en la carrera competitiva para atraer inversiones, actividades emblemáticas, turistas, etc. El capital fijo, dependiente del entramado económico local, se resquebraja, y las infraestructuras que soportan la nueva economía corren el riesgo de ser de uso efímero.

d) El ámbito local-regional ha sido históricamente el de la reproducción social (educación, sanidad, vivienda, etc), hoy afectado por la crisis del welfare state (o por su carácter inconcluso) al mismo tiempo que las demandas se multiplican (formación continuada, envejecimiento, reducción del tamaño del núcleo familiar, colectivos pobres o marginales, etc.). Los poderes locales y regionales deben reorientar sus funciones hacia la “producción social” puesto que la “competitividad” del territorio corresponde a esta escala más que a la del “Estado-nación”. Pero no disponen de las competencias y recursos para ello (Smith, N., El redimensionamiento de las ciudades).

e) La sociedad urbana se ha hecho más compleja, más individualizada y más multicultural. Las grandes clases sociales de la época industrial se han fragmentado, los grupos sociales se definen en función de criterios múltiples (territoriales, culturales, etc. además de su relación con la producción), la autonomía del individuo se ha multiplicado. Los comportamientos urbanos se han diversificado (en los tiempos, movilidades, relaciones sociales, etc.) y por lo tanto también las demandas. Hoy las políticas urbanas no pueden ser simplemente de “oferta” masiva, dirigida a grandes colectivos supuestamente homogéneos.

f) Pero hay una paradoja: al mismo tiempo que individuos y ciudades apuestan por la distinción y la diferencia, las pautas culturales se globalizan y se homogeneizan (Harvey, D., El arte de la renta). Arquitecturas y formas de consumo, informaciones y comportamientos de ocio, lenguas (las variantes del pseudoinglés) y vestimentas, se banalizan y pierden sus elementos distintivos cualificantes. La carrera hacia la competitividad mediante la distinción lleva a la no-competividad mediante la banalización.

g) La gobernabilidad de los territorios urbano-regionales se convierte en un difícil desafío. Especialmente difícil, debido a los factores citados que ahora resumimos:

– la multidimensionalidad del territorio urbano-regional (centros, periferias, red incompleta de geometría variable de ciudades medias y pequeñas, urbanización difusa, enclaves y hábitat marginal, etc.),

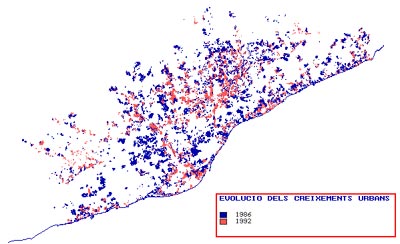

-las potentes dinámicas privadas de ocupación de suelo; en Barcelona-región metropolitana, en los últimos 25 años, la urbanización del suelo se ha multiplicado por dos siendo la población estable (4),

-la nueva complejidad de la sociedad urbana y la diversidad de sus demandas y de sus comportamientos (movilidad, doble residencia…)

–la fragmentación de los poderes locales (entre 150 y 200 municipios en la región metropolitana de Barcelona, más comarcas, mancomunidades, entidades metropolitanas, Diputación, Generalitat, ministerios) que cooperan y se solapan, compiten, se estorban…

-la fuerza económica y a veces legal de las iniciativas privadas o de entes públicos sectoriales a la hora de definir o modificar grandes proyectos sectoriales sobre el territorio.

La gobernabilidad de estos territorios exige una capacidad de innovación política que el marco institucional obstaculiza y que la deficiente representatividad de los partidos, convertidos en maquinarias electorales para ocupar posiciones en las instituciones, difícilmente supera (Borja, J., La ciudad conquistada, Alianza Ed., Madrid, 2003).

Las ciudades ante los efectos más o menos perversos de la globalización:

entre la sumisión y la resistencia

El análisis según una matriz explicativa de una sola dirección es más gratificante: te aseguras un sector de público partidario de tu discurso, y si otro sector lo crítica, pues muy bien, es sabido que lo importante es que hablen de uno, y si hablan mal mejor, la gente se fija más. Pero, con el riesgo de no complacer ni a tirios ni a troyanos, me parece inevitable presentar un análisis que pone de relieve las ambivalencias más que las bondades o maldades de los procesos y de los discursos urbanos actuales. Y las conclusiones serán irremediablemente abiertas. Lo siento, el pensamiento dialéctico no produce automáticamente la síntesis superadora…

En el plano económico, el discurso globalizador tuvo un arranque arrollador. La presentación de las ciudades como lugares nodales (Castells y Sassen, obras citadas), las nuevas oportunidades de los territorios (argumento apoyado en emergencias y reconversiones exitosas) y la prioridad al posicionamiento en las redes globales y, en consecuencia, a su proyección exterior, han sido elementos clave de la construcción del vademécum de la buena política urbana. El plan estratégico, a su vez, ha sido la herramienta operativa (o ha pretendido serlo) de las ciudades aspirantes a triunfar en el mundo global mediante el discurso “hipercompetitivo”. Un tipo de plan no normativo, que favorece tanto una concertación de cúpulas políticas con cúpulas económicas como un amplio proceso participativo. Y que puede convertirse en un proyecto político transformador de la ciudad o derivar en una cortina de humo llena de buenas intenciones sin otra función que legitimar las prácticas del poder.

Ha habido reacciones sociales y políticas críticas, que han denunciado desde un plano ideológico cómo la aceptación de la prioridad a la “competitividad” significaba aceptar casi siempre una posición de dependencia respecto a los mecanismos excluyentes que dominan la vida financiera y comercial internacional y que en la práctica acentuaban las desigualdades y la dualización social y territorial de la ciudad. Estas reacciones apuestan por planes de carácter más proteccionista, alternativos, que a su manera pueden ser modernizadores (por ejemplo, la “nueva cultura del agua”, concepto revindicativo y alternativo forjado por el movimiento social de oposición al Plan Hidrológico Nacional, derogado por el actual gobierno de España), reutilizadores del capital fijo y generadores de empleo. En bastantes casos, la oposición a la adaptación acrítica a la globalización se fundamentó también en la revalorización de los elementos identitarios del territorio y en la defensa de la calidad de vida y de un desarrollo sostenible.

La síntesis teóricamente posible es cuadrar la ecuación competitividad, cohesión social, sostenibilidad, gobernabilidad y participación. No es evidente, y aun no se descubierto la piedra filosofal para ello, por lo menos “rebus sic stantibus“.

Es significativa la importancia creciente que adquieren los factores culturales en la orientación de los procesos urbanos actuales. Por una parte, la conciencia de las desigualdades sociales, el afán de distinción, el miedo a los otros y el refugio en la vida privada son muy funcionales al modelo del urbanismo globalizado, que describimos más adelante. Por otra surge una contestación cultural a los impactos de la globalización y de la economía de mercado sobre el territorio.

La defensa del patrimonio construido del paisaje, de la población y sus habilidades, de las relaciones sociales consolidadas por el tiempo, de la lengua y de las culturas específicas y la valorización de la animación urbana (por ejemplo de la calle y el espacio público como elementos fundamentales de la ciudad) todo ello cuenta cada vez más en la resistencia a los proyectos privados o públicos con fuertes impactos sobre el territorio. El rechazo a la homogeneización cultural que conlleva la globalización también forma parte de los actuales procesos urbanos.

La cuestión es si estas resistencias son simplemente una oposición legítima pero conservadora o por el contrario pueden ser una palanca de desarrollo autocentrado en nuestro mundo global. En todo caso las anteriores reflexiones matizan las posiciones críticas que se expresan en los textos de Smith y Harvey.

Urbanismo globalizado versus urbanismo ciudadano.

Es sobre los modelos de desarrollo urbano que parece más pertinente detenerse en este texto. Es evidente que existen unas dinámicas territoriales empujadas por la globalización (Smith) en un marco imperfecto de economía de mercado dominado por los que disponen de “rentas monopólicas” (para usar el lenguaje de Harvey). Pero también lo es que hay dinámicas de signo contrario o que modifican los efectos de las primeras.

El modelo de desarrollo urbano característico de la era de la globalización es la “urbanización difusa y discontinua” mediante “productos urbanos” constitutivos de enclaves o parques temáticos mercantilizados (de ocio, comerciales, empresariales, tecnológicos, etc.) y áreas degradadas o marginales (Muxí, Z., La arquitectura de la ciudad global, G.Gili, Barcelona, 2004). Una urbanización de suelo regional que puede darse sin crecimiento económico, en América latina por ejemplo, o sin crecimiento demográfico como en Europa (5). Es la urbanización que genera “espacios lacónicos” punteados por shopping malls y gasolineras (Ingersoll, op. cit.), de las “áreas de excelencia” (parques empresariales o tecnológicos, barrios cerrados exclusivos), red de autopistas y estratificación social en función de la distancia-tiempo a los lugares de centralidad.

Sin embargo hay dinámicas de sentido contrario que encuentran también su expresión en el urbanismo actual. No tanto en el new urbanism que crea sucedáneos de “ciudad europea compacta” sino en el urbanismo “ciudadano” presente en grados diversos en las políticas de bastantes ciudades europeas y americanas. Es el urbanismo del “espacio público” y de la ciudad densa (que ha distinguido el llamado “modelo de Barcelona”), de construcción de centralidades (6), de mixtura social y funcional (sobre la mixtura social, ver especialmente la experiencia francesa, normativizada en la Ley de Solidaridad y Renovación Urbana, de 1999).

La arquitectura banalizada y estandarizada caracteriza al urbanismo “globalizado”, lo mismo que el uso y el abuso de las arquitecturas ostentosas y “no reproducibles” (7) para marcar simbólicamente las zonas de excelencia. El urbanismo “ciudadano” apuesta por el perfil identitario de lo urbano, atendiendo a la morfología del lugar, a la calidad del entorno y a la integración de los elementos arquitectónicos excepcionales o emblemáticos. En la realidad es frecuente que ambas tendencias se mezclen y confronten en la misma ciudad, como en la Barcelona actual.

El efecto “político” de esta confrontación de modelos es incierto, aunque no cabe duda de que, con independencia de las voluntades políticas locales, en el marco de la economía globalizada capitalista, de la propiedad privada del suelo y de la mercantilización de la vivienda, la tendencia dominante es la de la “urbanización difusa” y de la producción de enclaves o parques temáticos. Es la del urbanismo de la privatización, de la distinción y del miedo (8). En algunos países europeos se han implementado políticas urbanas de signo ciudadano, como en Gran Bretaña (9) y en Francia (10) pero en el mejor de los casos se obtienen resultados contradictorios, es decir, un poco de todo… En Francia, la hegemonía cultural del “projet urbain” que ha orientado el excelente urbanismo de diversas ciudades en los últimos 20 años, no ha impedido la urbanización difusa, creciente y banal de una parte importante del territorio (11).

Aunque, siguiendo el razonamiento de Harvey, se puede interpretar que el resultado final es muy funcional al urbanismo de la globalización, puesto que la competitividad entre los territorios requiere estos “lugares nodales de cualidad” que son las ciudades vivas, con espacios públicos animados y ofertas culturales y comerciales diversas, con entornos agradables y seguros, donde se concentra el terciario de excelencia y el ocio atractivo para los visitantes. Los residentes son los extras de la película.

El efecto directamente político de esta confrontación (desigual) de tendencias es el que nos plantea una incertidumbre sobre el devenir de la democracia en el territorio. Por una parte, hay un resurgir del ámbito político urbano-regional. Se habla incluso, a favor o en contra, de las nuevas “ciudad-estado”. En las regiones metropolitanas, como hemos visto al principio, se plantean problemas de gobernabilidad. Pero también son, o pueden ser, ámbitos de innovación política, como apuntan algunos procesos de descentralización, de contractualización interinstitucional, de gestión cívica o participativa, de concertación público-privada, de experimentación de democracia deliberativa y de e-gobernabilidad (electrónica o virtual).

Sin embargo, las crecientes desigualdades en el territorio, la división cada vez más manifiesta entre “incluidos y excluidos” que caracteriza por ahora más a la ciudad americana que a la europea, pero que también está presente entre nosotros, pueden dar lugar a una “lucha de clases en el territorio” o una “conflictividad asimétrica” (12) de difícil gestión en la fragmentada democracia local. La agudización de los conflictos entre colectivos sociales segregados puede desembocar en el “fascismo urbano” que recientemente anunciaba Sassen (13). Sin embargo, en las ciudades o territorios metropolitanos relativamente integrados el conflicto se simetriza, se constituyen poderes locales fuertes y las demandas sociales pueden agregarse y llegar a generar una sociedad política que exprese valores y revindicaciones de ciudadanía. El urbanismo no garantiza la integración ciudadana plena, que depende también del empleo, el acceso a la educación y la cultura, el reconocimiento de derechos iguales para todos los habitantes, etc. Pero el urbanismo si que crea condiciones que facilitan considerablemente la integración ciudadana o, al contrario, son factores de marginación.

En resumen, la ciudad democrática es una conquista permanente, un campo abierto de confrontación de valores e intereses, un desafío a la innovación política, a la imaginación urbanística y a la movilización cívica.

A continuación exponemos una breve reflexión sobre el “modelo Barcelona”, un caso en el que la dialéctica urbana, la confrontación en torno a las políticas urbanas, se ha manifestado con formas muy explícitas, es decir, se ha concretado en dinámicas y actuaciones territoriales opuestas, en los últimos 25 años.

Sobre el hipotético modelo Barcelona

¿Existe un modelo de transformación urbana denominable Barcelona? (14) ¿Es solamente una marca, un label de marketing urbano exitoso?. Existe en todo caso una percepción social (local e internacional), tanto en el ámbito político como en intelectual, de que el urbanismo barcelonés de los ´80 y ´90 se ha caracterizado por un conjunto de políticas públicas que han configurado unas prácticas y unos discursos coherentes y que se han reflejado tanto en las formas físicas como en los usos sociales del territorio. El referirse a ello como modelo, es decir como algo ejemplar y transferible a otras ciudades, ha sido en parte una operación promocional de la ciudad (de su gobierno, de sectores profesionales y de algunas empresas de servicios). Pero la fama y la “inspiración” en Barcelona, y a veces la copia, se ha debido más a la necesidad de otras ciudades de encontrar experiencias que sirvieran de legitimación ante la necesidad de inventar “nuevas políticas” que respondieran a los desafíos de la globalización.

El “modelo” barcelonés” parte de unas premisas interesantes, aunque no es evidente que estén todavía vigentes y menos aún que lo hecho sea un modelo aplicable a otras ciudades. Siempre es posible recibir estímulos de otras experiencias: la práctica urbana avanza principalmente mediante comparaciones y confrontaciones, y se aprende de los éxitos y fracasos de los otros. Pero nunca es recomendable aplicar recetas de un caso al otro. La mediación necesaria es la que proporciona la elaboración intelectual de la cultura urbanística.

Las premisas que se dan a finales de los ´70, como se verá, son muy específicas.

La coyuntura política y cultural es la de los inicios de la democracia. La década que precedió a la democracia fue de gran movilización cívica, tanto en los ámbitos ciudadanos barriales como en los medios profesionales. La crítica al urbanismo desarrollista, la recuperación de lo mejor de las propuestas de Cerdà y del movimiento moderno, la elaboración de propuestas para cada barrio y para la ciudad basadas en una concepción igualitaria del espacio público y los equipamientos y la legitimación de un urbanismo participativo construyeron un consenso activo que las fuerzas políticas no podían dejar de lado (15).

En este marco ganan las primeras elecciones los partidos de izquierda, que representan la movilización cívica anterior y cuyos programas democratizadores y regeneracionistas son aceptables por parte de los sectores empresariales. Estos precisan de unas políticas públicas que creen una oferta urbana de calidad para que invertir en la ciudad sea rentable y, al mismo tiempo, que se den respuestas que regulen la conflictividad social en el territorio. Esta alianza saintsimoniana (la de los “productivos” de la parábola de Saint Simon) se construye en los 80, especialmente con la nominación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos, en 1986. La década siguiente estará marcada por los resultados de la iniciativa pública hegemónica.

El éxito es indiscutible y, sobre todo, vistoso. Unos 300 proyectos realizados de espacios públicos y de equipamientos de calidad repartidos en toda la ciudad. Se proyecta una ambiciosa política de generación de nuevas centralidades, del eje del frente de mar y de la transformación del este de la ciudad (zona de industrias y infraestructuras relativamente obsoletas). Proyectos integrales de regeneración de barrios. Oferta cultural diversificada y revalorización del patrimonio arquitectónico. Descentralización hacia los distritos y los barrios y reconocimiento de los interlocutores sociales. Infraestructuras ciudadanas que comunican los fragmentos de la ciudad y de su entorno inmediato. La ciudad cambia de imagen, se reducen las desigualdades sociales en el territorio, se genera empleo, la ciudad se posiciona favorablemente en los flujos internacionales.

Pero a mediados de los ´90 las condiciones iniciales habían cambiado. La ciudad se ha enriquecido y la inversión privada en la ciudad se ha hecho muy rentable. El gobierno local, por el contrario, se ha empobrecido, tanto en el plano económico como cultural, y necesita hacer del label Barcelona un factor de atracción de capitales y turistas. Las políticas urbanas anteriores en parte se mantienen pero en dura y casi siempre desigual competencia con nuevas políticas, más acordes con las condiciones de la globalización y del mercado.

El éxito ha tenido también efectos perversos. Los precios del suelo y de las viviendas se disparan. Los “new projects” (16) se proponen simplemente vender la ciudad al promotor privado y el resultado más emblemático es la discutible operación Diagonal Mar. La presión del sector privado conlleva la realización de enclaves, de parques temáticos, de operaciones segregadas, de destrucción del patrimonio arquitectónico (especialmente la herencia de la ciudad industrial), de deslocalización de sectores medios y bajos hacia la región metropolitana, de crecimiento de la urbanización difusa sin que corresponda a un crecimiento de la población (como se ha dicho más arriba). El modelo “Barcelona” se pone en cuestión. O, en todo caso, se puede hablar de un “contra modelo” que entra en contradicción con el anterior.

El Forum 2004 se ha convertido en el paradigma de los críticos, tanto de los que hacen la crítica desde la defensa de lo mejor del primer modelo (17) como los hipercríticos que consideran ambos modelos dos caras de la misma moneda (18).El Forum, relativo fracaso cultural y político (o de marketing), es en su dimensión urbanística una expresión de la ciudad que apuesta por la inserción global: se trata de un urbanismo orientado a la demanda externa (19).

Mientras la ciudad-centro (Barcelona municipio) se orienta a ser un parque temático de terciario que pretende ser de “excelencia”, aunque predomina la oferta de servicios de ocio, en la región metropolitana emergen las contradicciones propias de la urbanización globalizada. Espacios fragmentados por autopistas mientras que la red del “ferro” (tren, metro, tranvía) sigue con mucho retraso. Desarrollos privatizados de baja densidad de urbanizaciones de viviendas adosadas o no. Hiperconsumo de suelo, agua y servicios en general. Segregación social y funcional crecientes. Urbanización discontinua y despilfarradora. Enclaves especializados.

Pero hay otra cara de la realidad. Un territorio estructurado por ciudades medias dotadas de potencial de centralidad. Una conciencia colectiva que se expresa en demandas de calidad de vida y desarrollo sostenible. Un tejido económico y cultural diversificado. Unas voluntades políticas, no siempre hegemónicas, que no se quieren someter a la lógica mercantil a cualquier precio. Y un sentido crítico en la ciudad central, en Barcelona, que cuestiona la deriva del supuesto modelo ideal, que en la última década se ha sometido demasiadas veces a la contrarrevolución urbana.

En fin, una realidad contradictoria, ambivalente, no condenada necesariamente a convertirse en ejemplo del urbanismo globalizado que exponen en sus estimulantes análisis críticos Harvey y Smith. Aunque a veces los proyectos recientes parecen ejemplificar todas sus tesis.

JB, abril 2005

La Revolución Urbana continúa en el próximo número, con el texto de la conferencia brindada por Borja en el bar Tuñón de Buenos Aires, organizada por café de las ciudades.

De Jordi Borja, ver también las notas La ciudad conquistada y Barcelona y su urbanismo,

y el comentario “Tendencia no es destino”, sobre su libro “La Ciudad Conquistada”,

en los números 2, 21 y 15, respectivamente, de café de las ciudades.

Sobre el new urbanism, ver Congress for “New urbanism Basis”.

También Duany, A. et al., The Rise of Sprawl Suburb and the Decline of Nation,

North Point Press, New York, 2000

Sobre la “marca Barcelona” ver Balibrea, M.P. Barcelona, del modelo a la marca.

Una versión anterior de este texto se encuentra en Tim Marshall, op. ci.

Ver también la nota La marquetización de las ciudades, de Mariona Tomàs,

en el número 6 de café de las ciudades.

Sobre la Ciudad Global, ver las notas Saskia Sassen: Una visita guiada a la Ciudad Global,

entrevista digital a Saskia Sassen, y Buenos Aires en los `90 y otras consecuencias de la ciudad global,

entrevista a Zaida Muxí, en los números 10 y 24, respectivamente, de café de las ciudades.

Sobre los Diálogos de Urbanismo del Fórum 2004 de Barcelona

ver la nota Certezas de incertidumbres, en el número 24 de café de las ciudades.

1: Como Ascher en Nuevos principios de urbanismo, Alianza Ed., Madrid, 2003, Amendola en La Ciudad Postmoderna, Celeste Ed., Madrid, 2000 y Castells en La era de la información, Alianza Ed., Madrid, 2000 y La sociología urbana de Manuel Castells, ed. I. Susser, Alianza Ed., Madrid, 2001.

2: El derecho a la ciudad, concepto que planteó Lefebvre en los años 60, pero que ha sido desarrollado muy recientemente por los movimientos sociales urbanos a nivel internacional. En la conferencia de Hábitat de Estambul (1996) aun no se planteó, pero si en el Foro Urbano Mundial de Hábitat (Barcelona 2004). Ver J.Borja, La ciudad conquistada, Alianza Ed., Madrid, 2003.

3: Usamos el término globalización solamente en relación a sus impactos, reales o supuestos, sobre los territorios urbanos. El texto general de referencia es sin duda el de Castells.

4: Datos para ilustrar estas dinámicas de ocupación del suelo en las regiones urbanas de Barcelona y Madrid: para el caso de la Región Metropolitana de Barcelona, el crecimiento de la superficie urbanizada entre 1972 y 1999 fue del 185 % con un mayor crecimiento en la segunda corona tal y como vemos en el trabajo de Manuel Herce en Borja J.; Muxí, Z. (eds.) Urbanismo en el s.XXI. Bilbao, Madrid, Valencia; Barcelona, Ed. UPC, Barcelona.

También entre 1987 y 2001 para el 78% de los municipios de la provincia de Barcelona más de la mitad de la producción de la vivienda había sido de tipología aislada o adosada. También cabe destacar que son los 137 municipios pequeños de la provincia (de 1.000 a 10.000 habitantes) los que han producido más del 80% de vivienda unifamiliar. Ver tesis doctoral de Francesc Muñoz, Urbanalització: la producció residencial de baixa densitat a la provincia de Barcelona, 1985- 2001, UAB, 2004.

Para el caso de la región urbana de Madrid, entre 1957 y 1999, el suelo urbanizado se multiplica por 5 (pasando de 10.7000 a 49.000ha) mientras la población lo hace por 2 (pasando de 2.3 a 4.7 millones). Datos que constatan la enorme expansión del territorio urbanizado en Madrid; ver los artículos de Joaquín Leguina; Fernando Roch y José Manuel Naredo en Borja, J.; Muxí, Z., Urbanismo del siglo XXI, Barcelona 2003 (op. cit.).

5: Davis,M., op. cit., y Borja, J. y Muxí, Z., Urbanismo en el siglo XXI, Ediciones UPC, Barcelona, 2004.

6: Busquets, J., Barcelona, la construcción urbanística de una ciudad compacta, Ed. del Serbal, 2004, y Areas de nuevas centralidades (documento del Ajuntament de Barcelona, 1986, resumido en la revista Barcelona metrópolis mediterránea nº8, 1988). Sobre el modelo urbanístico de Barcelona ver especialmente Oriol Bohigas, La reconstrucció de Barcelona, Edicions 62, Barcelona, 1985.

7: Jean Baudrillard y Jean Nouvel, Les objets singuliers (Calmann-Lévy, 2000); ver crítica a este texto de Graciela Silvestri, Un sublime atardecer. El comercio simbólico entre arquitectos y filósofos, Punto de Vista, diciembre 2002. Una crítica más general a la arquitectura no reproducible, en Oriol Bohigas, Reconsideració moral de l’arquitectura i la ciutat…

8: Borja, J. Urbanisme i ciutadanía, Barcelona metrópolis mediterránea 2005 y El futuro urbano tiene un corazón antiguo, Catálogo de la exposición Quórum, Institut de cultura, Barcelona, 2005.

9: Rogers, R. Towards an Urban Renaissance, Londres, 1999 y 2001.

10: Masboungi, A., Colección Projet Urbain, Ministere d´Equipement, Paris; French Urban Strategies, Projets Urbains en France, Editions du Moniteur, Paris, 2002; Fabriquer la ville. Outils et methodes: les amenageurs proposent, La Documentation Française, Paris, 2001. Ver también de la misma autora y Alain Bourdin: Urbanisme des modes de vie, Le Moniteur.

11: Le Monde: L’urbanisation grignote sans répit le territoire français, 14-4-05, citando el informe del Ministro de Ecología Lepeltier.

12: Jacques Delarue: Banlieus en difficulté: la rélégation, Paris 1991; el autor, delegado del gobierno para la ciudad (cargo que-equivale a viceministro, dependiente del jefe de gobierno) utilizó ya el concepto de “lucha de clases en el territorio”. El Censis, Centro de estudios sociales, Roma, acuñó el concepto de “conflictividad asimétrica” en sus informes anuales, a principios de los 90.

13: Sassen, S., Intervención en los Diálogos sobre la ciudad del siglo XXI en el Forum 2004.

Ver también su artículo I “senza potere” protagonisti del futuro,

en Il Manifesto libri, 2005, Atlante di un altra economia.

14: Borja, J., editor, Barcelona. Un modelo de transformación urbana. Programa de Gestión Urbana, Banco Mundial y ONU, Quito, 1995. Tim Marshall ha publicado un conjunto de textos que ofrecen un panorama analítico muy completo sobre el “modelo Barcelona”, incluyendo una perspectiva crítica al final: Transforming Barcelona, Routledge Ed., London, 2004.

15: Sobre el movimiento cívico o popular urbano ver Huertas Clavería, JMª y Andreu, M: Barcelona en lluita, el moviment urbà 1965-95, FAVB, 1996. Ver también Borja J.:Por unos Ayuntamientos democráticos y Descentralización y Participación ciudadana, IEAL, Madrid 1986 y 1987.

16: Barcelona Regional: New Projects, Ajuntament de Barcelona, 1995; una síntesis de este documento en Tim Marshall, op.cit.

17: (Borja, J. y Montaner, J. M.: textos sobre el “modelo Barcelona” en Urbanismo del siglo 21, Edicions UPC, op. cit. De J. M. Montaner ver también: Repensar Barcelona, Edicions UPC, 2003, es una selección de artículos de 1984 a 2001; y de J Borja las referencias citadas. Sobre el modelo Barcelona es imprescindible la consulta de la colección de publicaciones de Aula Barcelona, iniciada en 1999, titulada precisamente Model Barcelona (en catalán con un resumen en inglés). No son textos críticos pero sí que se trata de síntesis bien informadas realizadas por los profesionales protagonistas de la gestión urbana de los años 80 y 90. Edición a cargo de la Fundació Bosch Gimpera-Universitat de Barcelona. Para una visión más crítica ver la excelente revista de la FAVB, El Carrer. Ver también Capel,H. El modelo de Barcelona, un examen crítico, Ed. Serbal, 2005.

18: AA.VV.: Barcelona marca registada. Un modelo para desarmar, Virus Editorial, Barcelona, 2004, AA.VV.: La otra cara del Forum de las Culturas S.A., Edicions Bellaterra, 2004; Delgado, M.: Elogi del vianant, del model Barcelona a la Barcelona real, Edicions 1984, 2005.

19: Domus nº 866, enero 2004 y Revue Urbanisme, nº 339, noviembre-diciembre 2004, pags.44-47