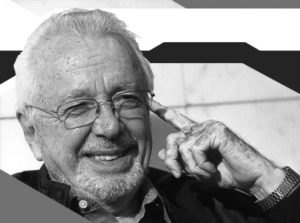

Por Roberto Segre

Viene del número anterior.

Esta entrevista fue parcialmente publicada en la revista CyTET (Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales) N° 143, Ministerio de la Vivienda de España, Madrid, invierno, 2005.

RS: En los años setenta, transcurrida la primera década del Gobierno Revolucionario, la experiencia cubana despertó gran interés internacional. Fueron invitados prestigiosos especialistas extranjeros a impartir cursos y conferencias en La Habana: los franceses Courajoud, Borja Huidobro y el prestigioso norteamericano Kevin Lynch. ¿Cuál fue tu relación con ellos y cómo influyeron en tu desarrollo?

Coyula: Lynch no fue invitado por la Facultad sino por el Instituto de Planificación Física. Pero sentí inmediatamente mucha afinidad con él. Era un hombre sencillo, muy humano. Iba directo a lo esencial, sin adornos ni complicaciones innecesarias. Junto con Jane Jacobs, fueron los dos primeros que en Estados Unidos cuestionaron el urbanismo de urbanistas. Traté de estar lo más posible cerca de él, y leer todos sus escritos disponibles. Recuerdo que en una visita a nuestra Escuela el proyecto que más le gustó fue el Diploma de dos estudiantes míos sobre la Avenida 51 en Marianao, uno de los primeros en abordar el paisajismo urbano en la Escuela, después de otro en que habíamos propuesto la peatonalización de la Calle Obispo. La ironía es que el tribunal de la Escuela que juzgó el trabajo de Diploma sobre la Avenida 51 solo le había dado el aprobado rasante de tres puntos…

Poco antes de morir, Lynch respondió a unos estudiantes que le pedían recomendaciones para hacer las cosas bien. Lo resumió en cuatro puntos: mantenerlo todo lo más sencillo posible, hacer todas las conexiones posibles –en el tiempo, en el espacio–; crear soportes para lo que la gente quiere hacer… ¡y sembrar muchos árboles! Si lo piensas bien, no hay más.

A Corajoud y Borja los visité en su Atelier d’Architecture et d’Urbanisme (AUA) en París, aprovechando mi asistencia a un congreso en Versalles en 1971. Tenía noticias de su trabajo y les pedí un curso de verano sobre metodología del diseño y diseño urbano. Vinieron ese mismo año, junto con Michel Allegret. La gente quedó encantada con las espectaculares perspectivas de Grenoble-Echirolles dibujadas por el peruano Enrique (ahora Henri) Ciriani, quien no vino al curso, y la fogosidad de Michel. Comparado con ellos, algunos vieron a Lynch algo apagado; y definitivamente desilusionó a quienes asistieron esperando recetas.

Mirando atrás, fue un duelo hermoso, aunque nunca compitieron en el mismo salón ni al mismo tiempo. Para mí, Lynch era como el viejo maestro en artes marciales que ya no necesita de la fuerza física; Borja y Michel los jóvenes talentosos y (quizás demasiado) apasionados. Cuando Lynch murió escribí un texto en su homenaje. Desde MIT recibí una esquela y una invitación de Gary Hack para sus honras fúnebres, que todavía guardo. Nunca volví a ver a Michel Corajoud, quien en 2003 obtuvo un importante premio nacional de urbanismo en Francia

Esos cursos de verano fueron promovidos por el entonces rector de la Universidad de La Habana, José Chomí Miyar. De más está decir que los profesores venían sin cobrar honorarios. Otro de los que pude invitar en esa época fue Duccio Turín, especialista en industrialización y normalización y profesor de la Architectural Association de Londres, un filósofo de la construcción que contrastaba con tantos Neanderthales locales. Al poco tiempo de estar aquí me dio su visión del país: “ustedes tienen microplanes, extraplanes, planes especiales… ¡pero lo que no tienen es Plan!“. Pocos años después supe que falleció en un accidente automovilístico. Todas fueron influencias importantes para mí.

RS: La década del setenta se caracterizó por la aplicación de rígidas normas técnicas y económicas en la construcción y el urbanismo, así como la primacía de las obras realizadas en el interior del país. ¿Cómo afectó a La Habana esta política estatal? Cuál fue tu papel en este proceso ideológico “anti-urbano”?

Coyula: Yo había trabajado en varios proyectos de nuevos pueblos rurales y traté de romper con los estereotipos vigentes, sobre todo buscando mezclar a la población para no hacer nuevos bateyes, aquellos pequeños pueblos especializados que surgían en medio del campo alrededor de los centrales azucareros. Buscaba la diversidad que siempre falta en comunidades pequeñas, y sobre todo en las planificadas.

Desde 1973 trabajé como director de Arquitectura y Urbanismo de la Administración Metropolitana de La Habana. Recuerdo mi toma de conciencia sobre la necesidad de priorizar el mantenimiento del fondo de viviendas en vez de ejecutar nuevas obras, pero a pesar de elaborar informes muy detallados nunca fui escuchado. Hubo una comisión nacional que comenzó con mucho apoyo, cuyo nombre inicial fue “Comisión para el Mantenimiento y Construcción de Viviendas”. En la segunda reunión cambió el orden por Construcción y Mantenimiento… y a partir de la tercera desapareció el tema del Mantenimiento.

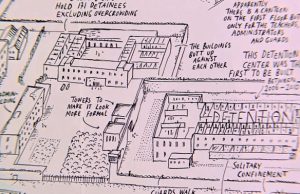

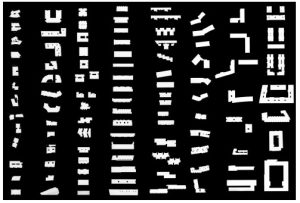

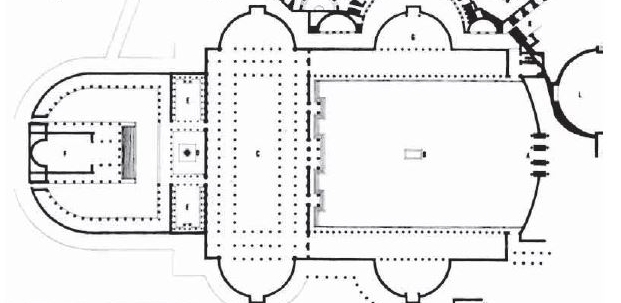

Asumí con desconfianza el proyecto de remodelación de Cayo Hueso a principios de los años ‘70s. Inicialmente no me resultó negativo al analizar los planos. Hasta entonces no le había dado mucha importancia al barrio de Centro Habana, quizás por la herencia de mi formación Modernista. Pero cuando vi las primeras torres y pantallas, y lo que se había demolido para poder construirlas, comprendí lo equivocado de ese tipo de intervención. Un día, durante una de las muchas reuniones aburridas a las que debía asistir, me puse a hacer algunos esquemas. Comparé una manzana de Cayo Hueso con dos edificios de 20 plantas, un total de 236 apartamentos, y nada más; con una manzana con edificios de 3, 4 y 5 pisos alineados tradicionalmente respecto a la calle… y permitían más viviendas, sin necesidad de ascensores ni de romper con el carácter de la trama urbana y el modo de vida tradicional de la gente. Luché mucho contra los edificios altos, preparé análisis, informes; busqué partidarios para unirse a la cruzada. Cuando se detuvo su construcción tuve la ingenuidad de pensar que habían tenido éxito nuestras protestas, hasta que percibí que sencillamente era porque no podían continuarlas por el alto costo de las mismas.

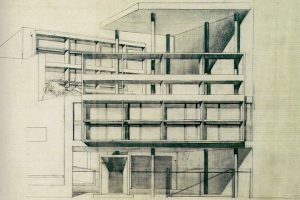

Los enormes recursos empleados en las “Microbrigadas” solamente comenzaron a entrar en el área central de La Habana a fines de los ‘80s como proyectos aislados de relleno, y muchas veces pobres en diseño e incluso violando alineaciones, como el especulador más brutal de la etapa capitalista. Alamar aloja ya casi 100 mil habitantes, pero solo tienen el techo sobre su cabeza y algunos servicios básicos; faltan todos los demás componentes que hacen ciudad. La ciudad no se puede diseñar, ni siquiera por talentos fuera de serie como Le Corbusier o Costa y Niemeyer. Hay que crear una trama abierta con unas pocas regulaciones para asegurar la unidad; y luego dejar que se vaya rellenando poco a poco y controladamente con programas, estilos y gentes distintas, para dar variedad. Decían los griegos que combinando la unidad con la variedad se lograba la armonía…

RS: Con la declaración de La Habana Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1982, se produjo un cambio de política respecto a la capital, acelerándose las tareas de recuperación del Centro Histórico. Paralelamente tú actuaste sobre la ciudad desde la Dirección de Arquitectura del Poder Popular. ¿Cuales fueron las iniciativas que se llevaron a cabo y cómo lograste la formación de equipos de arquitectos jóvenes?

Coyula: Yo actué desde la Dirección Provincial de Arquitectura y Urbanismo, (DPAU), y también paralelamente desde la Comisión Provincial de Monumentos (CPM) de la Ciudad de La Habana, que presidí desde su creación en 1978 hasta 1989. Por un tiempo armé en la DPAU un pequeño equipo de proyectos de restauración de monumentos. Ese equipo pasó después a la Oficina del Historiador de La Habana y fue el núcleo inicial del poderoso aparato que pudo construir Eusebio Leal después que demostró ser capaz de hacer mucho sin nada. Opino que el golpe de efecto más importante, que dio un vuelco a la recuperación del centro histórico de La Habana Vieja, fue cuando Leal concentró esfuerzos en la cuadra de Obispo entre Oficios y Mercaderes, y la rescató completa. Mucha gente empezó a darse cuenta del valor de esta arquitectura que antes estaba cubierta por la mugre o deformada por múltiples añadiduras. Para la misma tarea llegaron a coexistir varias instituciones: la Oficina del Historiador, el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos (CENCREM), la Comisión Provincial de Monumentos, la Nacional, el Grupo de Trabajo de La Habana Vieja, el gobierno de La Habana Vieja y el de la Ciudad… Y eran las mismas caras en todas esas comisiones, acumulando títulos nobiliarios sin señorío ni fortuna material.

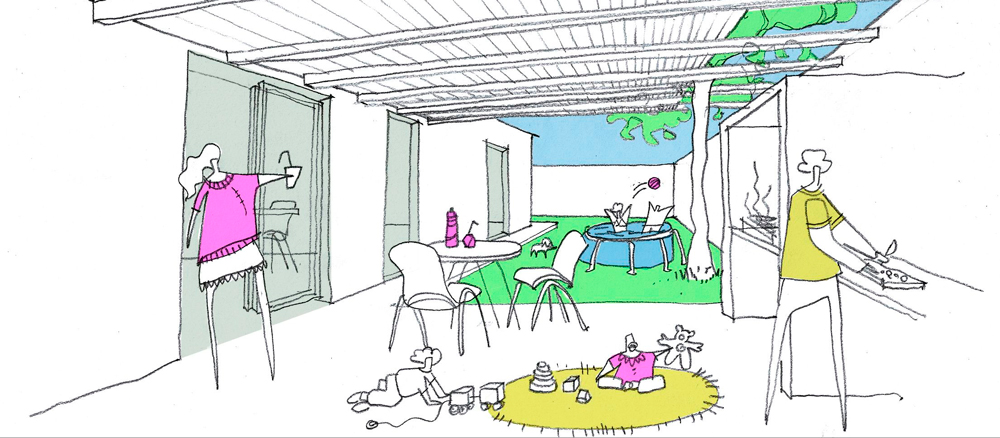

En la DPAU reuní un equipo de proyecto con buenos arquitectos jóvenes, algunos de ellos formados en mi taller de la Escuela: María Elena Martín, la pionera; Víctor Marín, Rafael González de las Peñas, Enrique Pupo, Rafael Fornés, Alfredo Ros, Eduardo Luis Rodríguez, Emma Álvarez-Tabío, Ana María González… Se hicieron muchos proyectos interesantes de reanimación urbanística, algunos antológicos como los Cuatro Caminos o 23 y 12; pero también aprovechamos la corta explosión constructiva de los consultorios médicos de barrio –médico de la familia– y viviendas de relleno en la ciudad central a fines de los ‘80s para hacer algunos proyectos renovadores y trabajar el tema de la inserción contemporánea en contextos históricos valiosos.

La reanimación urbanística, o paisajismo urbano, era una escala de trabajo que no había sido cubierta hasta entonces; sin embargo, era vital para ordenar y recalificar la ciudad con muy pocos recursos. La ciudad se hace más por pequeños proyectos que por grandes planes. Tuve la suerte de recibir respaldo de dos alcaldes valientes y con luz larga, Luis Méndez y Oscar Fernández Mell.

Diversos proyectos, incluso mejores, quedaron inconclusos, como el de la Plaza Roja en la Calzada del 10 de Octubre o la Esquina del Maravillas en la Calzada del Cerro. La mayoría de estos profesionales jóvenes se afilió incondicionalmente a un posmodernismo que les critiqué por tardío y poco apropiado para modestos programas con una pobre ejecución, pero les di libertad de acción, porque no hay nada peor que no te permitan escarmentar en tu propia cabeza.

RS: La atención otorgada al centro histórico de La Habana para rescatar los monumentos y su entorno no implicó una atención similar a otros barrios de la ciudad. ¿Se hubiese podido llevar a cabo una acción más equilibrada que resolviese alguno de los graves problemas que aún persisten en diferentes áreas urbanas?

Coyula: Muchos otros barrios de la ciudad se habrían beneficiado si se les hubiese concedido la misma autonomía financiera y libertad de acción que al centro histórico de La Habana Vieja, con todos los peligros que implica la libertad en cuanto a caprichos inconsultos. Algunos ven un escollo para eso, porque la personalidad de Eusebio Leal ha tenido un peso decisivo en el éxito de esa empresa, donde pudo combinar el interés cultural con el económico. Pero la única manera de salvar otras zonas importantes de la capital es hacer que ellas y sus vecinos puedan pagarse a sí mismos.

Esa independencia también es necesaria para elevarse por encima de los pequeños problemas y miserias que desgastan día a día a los que deberían dedicarse a perseguir la excelencia. El eterno problema es si las instituciones se hacen para una persona excepcional, o si las personas adecuadas surgen cuando hacen falta, y hay un contexto que espera por ellas. La lucha contra la dictadura batistiana estuvo llena de figuras que surgieron como respuesta a demandas heroicas, y que en otra situación hubieran quizás vegetado en una vida corriente.

De todas maneras, una parte de los recursos que durante bastante tiempo disfrutó el país se podía haber dedicado a un trabajo sostenido –y sobre todo, descentralizado– para consolidar el fondo construido, y especialmente la infraestructura. El gran desarrollo de La Habana en el primer cuarto del siglo XX se apoyó en una infraestructura flamante. Pero enterrar dinero bajo las calles no es muy gratificante para los que toman decisiones.

RS: La Habana es una ciudad con una fuerte personalidad urbana y arquitectónica, poseyendo características específicas en cada uno de sus barrios: Habana Centro es totalmente diferente de Vedado o Miramar. Sin embargo, diversas construcciones recientes no tuvieron en cuenta su relación con el contexto. ¿Consideras que se produjeron perjuicios irreversibles y que estas arbitrariedades pueden seguir ocurriendo?

Coyula: Naturalmente, esas intervenciones perjudicaron, y no veo una posibilidad cercana de permitirnos el lujo de eliminarlas. De todas maneras, el daño está hecho, aunque quizás sembrar árboles que las oculten ayudaría a reducir su impacto. Lo importante es que se detenga el perjuicio, y que se hagan algunas nuevas intervenciones buenas que sirvan para elevar el rasero. Ahora la nueva construcción se hace casi toda con capital extranjero y para extranjeros. Si se trata con inversionistas baratos, con una clientela barata y contrapartes cubanas baratas, se termina con edificios baratos. En esto también afecta el embargo económico de los Estados Unidos, que reduce las opciones… aunque quizás nos salve de una invasión imparable de chatarra.

RS: La población, ante la carencia de viviendas, resolvió sus apremiantes necesidades por sus propios medios, transgrediendo en la mayoría de los casos, las normas de “decoro” urbano. ¿Qué medidas se tomaron para controlar esta situación, y cómo afectó este proceso en la calidad estética de la ciudad tradicional?

Coyula: Más grave aún que el daño visible producido por estas obras, es que ayudan a conformar una mentalidad brutalmente egoísta, en el sentido de que todo vale si resuelve mi problema; y hablo tanto de la población como de los organismos estatales. Eso refleja una crisis de valores cívicos, y quizás más profunda todavía, éticos. El problema es que hay que darle valor a los valores.

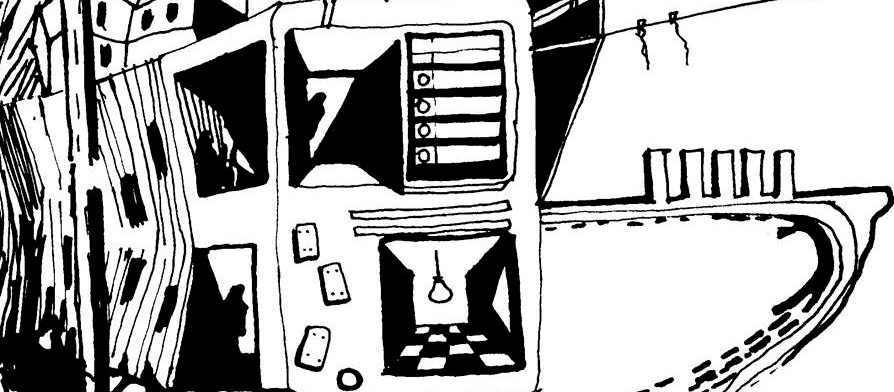

Cuando se construye poco, como ha sucedido desde el desplome del campo socialista europeo, ese poco debe ser lo mejor posible. El culto a la inmediatez y la improvisación, el dedicarse a cumplir metas y directivas – o buscar buenas explicaciones para no hacerlo – todo ello se refleja en la ciudad. Pero peor que unas pocas obras nuevas feas, resulta la proliferación descontrolada de distorsiones de todo tipo en la imagen urbana: cercados, casetas, kioscos, ranchones de guano; portales tapiados, jardines pavimentados o incluso techados; y esos añadidos que brotan como chichones…

Todas las regulaciones están escritas, pero dejaron de imponerse. Lo que el violador realmente teme no es a una multa, sino a que le demuelan lo que hizo. Pero nadie quiere ser el villano de la película. No pienso que sea posible darle marcha atrás, excepto en muy pocos casos. Ha sido una especie de suicidio. Me cuesta trabajo encontrar una cuadra en mi Vedado natal donde no haya al menos una violación importante.

RS: Tú participaste en diferentes proyectos de intervención en diferentes áreas de la ciudad, con equipos internacionales y la participación de alumnos de la Facultad de Arquitectura. ¿Cuál fue el aporte positivo de estos trabajos de proyecto urbano?

Coyula: Lo más importante es abrir la mente a la diversidad de enfoques, incluso los aparentemente más utópicos. Pero ya mucha gente aquí ni siquiera reacciona. Voy a referirme solo a estos últimos años. En el CENCREM se expusieron los proyectos del grupo “Manifestos”, de arquitectos de la vanguardia deconstructivista internacional: Wolf Prix, Eric Owen Moss, Thom Mayne, Carme Pinos, entre otras luminarias. Ellos (y yo) pensábamos que se produciría un ardiente debate. No pasó nada. No hay costumbre de polemizar. Yo aprendí mucho en algunas sesiones en 1995 cuando ese grupo vino la primera vez, aunque a veces las discusiones eran tan sutiles que llegaron a exasperarme. Parece que yo tampoco estaba acostumbrado… Por cierto, Prix presentó una gran maqueta en blanco, una hermosísima escultura que reflejaba su búsqueda de un vocabulario para poder intervenir en una ciudad que no conocía, como La Habana; pero también dijo que lo que más necesitaba La Habana era una nueva infraestructura.

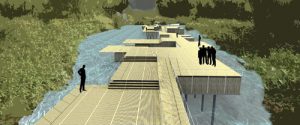

Trabajé con mi amigo Lee Cott en cuatro estudios de diseño urbano en la Escuela de Arquitectura de Harvard entre 2000 y 2002. Fueron muy estimulantes, especialmente cuando estuve allá de profesor visitante, en el semestre de primavera de 2002, actuando sobre el Malecón habanero. Hicimos proyectos sobre la Fragua Martiana, la margen derecha de la boca del río Almendares, y el último fue en La Rampa. También otro amigo, Jan Wampler, trajo recientemente dos veces a sus alumnos del MIT para trabajar sobre La Fragua. He participado con otros grupos de Colonia, Darmstadt, Berlín, París La Villette, París Malaquais…

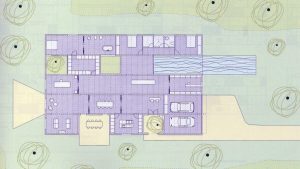

Con Andrés Duany se hicieron varios charrettes sobre La Habana: el desarrollo de La Puntilla, y las regulaciones para El Vedado y para el Malecón. Raoul Pastrana, profesor de la Escuela de La Villette de París, dirigió varios talleres sobre El Cerro. Xabier Eizaguirre, de la ETSAB, está desarrollando una investigación interesante sobre la morfología urbana del Vedado. Es un académico muy serio, y también un gran amigo. La empatía es decisiva para trabajar en equipo; es como la mielina, que permita las conexiones entre las neuronas.

Pero no aprendo solo mirando a las estrellas, sino también de mis alumnos cubanos. No es falsa modestia, ni demagogia para ganarme buenas voluntades. Me sigue sorprendiendo ver alumnos que en sus primeros proyectos salen con soluciones brillantes, a veces más creativas que las que harán después en quinto año. Aún revisando proyectos de alumnos malos uno se encuentra allí una idea que ellos no han visto, ni podrán desarrollar aunque se la señales. Es triste, al final el que aprende es uno, y te pagan por ello.

RS: La creación del Grupo de Desarrollo Integral de la Capital y la construcción de la gigantesca maqueta de La Habana (en escala 1:1000), se justificó en el objetivo de crear una mayor conciencia del valor de la ciudad, estético y cultural, tanto para la población como para los dirigentes políticos. ¿Se considera que esta iniciativa fue exitosa? ¿Cómo participaste en ella?

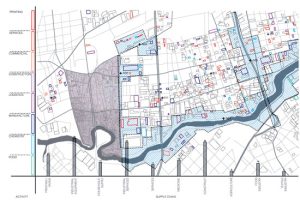

Coyula: El Grupo se creó en 1987 para guiar lo que se esperaba que fuese un desarrollo impetuoso de la construcción en La Habana. La crisis tras la desaparición de la Unión Soviética cortó esos planes, que en realidad pienso que no tenían un respaldo económico real. Era un equipo muy pequeño, muy escogido, dirigido por Gina Rey, quien había estado al frente del Instituto de Planificación Física de La Habana por muchos años. Estaba también Mario González, quien centró el primer plan director de La Habana después de 1959; Mayda Pérez, con una buena experiencia en la vivienda, y otros especialistas de distintas ramas que fueron llegando después; pero siempre pocos, para poder interactuar y llegar a consenso. Yo fui el subdirector desde el principio, y después director de 1999 a 2001.

Desde el primer momento pensamos que hacía falta buscar nuevas formas para enfrentar las necesidades de la capital, como el planeamiento estratégico y el comunitario; con enfoques sustentables, participativos y más descentralizados, y el empleo de tecnologías blandas. Favorecimos los intercambios de experiencias con especialistas cubanos y extranjeros, y los proyectos de colaboración con ONGs para suplir la falta de recursos. Se promovieron los Talleres de Transformación Integral del Barrio como una forma de planeamiento de abajo hacia arriba, y se realizaron talleres, seminarios y publicaciones, incluyendo el modesto pero sistemático boletín Carta de La Habana.

Esos enfoques no eran coyunturales, solo motivados por la crisis económica; sino conceptuales, de fondo. Muchos no lo entendieron así: pensaban que las propuestas eran solo mecanismos de defensa para resistir un mal momento, y que todo volvería atrás cuando la situación mejorase. No comprendían la esencia de la sustentabilidad, que la crisis era en realidad el resultado de una vulnerabilidad congénita por no tener un modelo de desarrollo integralmente sustentable y viable. Comprendo que es muy difícil pensar en el futuro cuando se está abrumado por problemas enormes sin solución, pero alguien tiene que mirar más allá. Los vietnamitas enviaron jóvenes en plena guerra a prepararse para la reconstrucción del país, y lo están logrando, a pesar de que fueron literalmente arrasados por la mayor potencia militar de la historia.

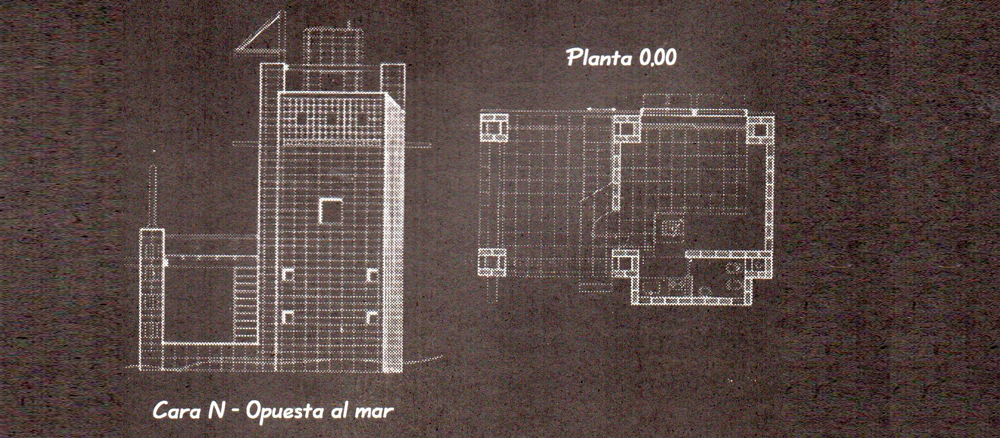

La maqueta sirvió pare ensayar sobre ella los nuevos proyectos. Así pudieron detenerse algunas intervenciones fatales, como la enorme torre de 42 pisos en la Plaza de la Revolución, que se tragaba al obelisco de José Martí y desbalanceaba la plaza. La alternativa que les propusimos fue descomponer el programa en varios edificios más bajos de 12 o 13 plantas. Eso redistribuía el impacto, ayudaba a mejorar la definición espacial de una plaza que siempre pareció un potrero, y hubiera permitido ir explotando los edificios a medida que se iban construyendo. También daría tiempo para decidir si realmente el programa estaba bien fundamentado. Con la desaparición del campo socialista, la plantilla del ministerio que promovía el edificio se desinfló de 5 mil empleados a menos de 300. Otro éxito apoyado en la maqueta fue cuando se consiguió detener un programa para construir torres en terrenos vacíos a lo largo de Paseo. Mi argumento era: ¿por qué quieren Paseo? Porque es una calle muy bonita. ¿Y por qué es bonita? Porque casi no hay edificios altos. Pero es más fácil usar la maqueta para combatir un proyecto obviamente chocante y malo, que para promover uno bueno, pequeño y contextual, que no se hace notar.

La maqueta debía servir también para crear conciencia en los visitantes cubanos sobre los valores de su ciudad. Pero está ubicada en Miramar, un barrio poco accesible para el habanero promedio. Se trató de usar los locales para seminarios y conferencias, talleres con niños de escuelas cercanas… Una iniciativa que ha prendido son las charlas que titulé La Habana que Va Conmigo. Cada primer viernes de mes llevo a una personalidad invitada para hablar de su Habana, la que lo marcó y acompaña. Ya hay más de setenta, y salió el primer libro que recoge trece intervenciones. Es la historia no escrita de La Habana, una historia menor que crece por la visión del testimonio del invitado.

La maqueta es enorme, impactante. La primera reacción de quien la ve es: ¡esta ciudad no se puede dejar perder! Le falta un sistema de iluminación más teatral, más dramático, que es muy costoso. Y sobre todo, que se hubiese localizado en un lugar céntrico, como La Rampa.

RS: Tú combinaste persistentemente la acción proyectual con la docencia, tanto a escala nacional como internacional. ¿Cómo estas experiencias transformaron la teoría urbanística de estos últimos años en Cuba? ¿Cuales son las actuales referencias externas que se consideran válidas?

Coyula: La combinación de docencia y práctica me sirvió de mucho, fue una interacción constante. Y conocer enfoques extranjeros mientras trabajaba en problemas nuestros también fue una manera de interactuar. Pienso que entre las primeras manifestaciones de esa interacción estuvieron los nuevos principios para poblados rurales más diversos y vivos, aunque no se aplicaran; la crítica al modelo de vivienda social en altura, planteando que hay soluciones de baja altura con alta densidad (hubo que esperar casi veinte años a que la Villa Panamericana las aplicara…), y la crítica a la remodelación urbana traumática, como se había empezado en Cayo Hueso.

La línea de reanimación urbanística entronca en parte con el townscaping de Gordon Cullen y la obra de Lawrence Halprin. Las teorías de Kevin Lynch me marcaron, me hicieron ver la ciudad de otra manera, más humilde, pensando más en la gente que la usa.

Cuando conocí a Peter Calthorpe y Andrés Duany simpaticé de inicio con las propuestas del New Urbanism. Pienso que la idea central de Duany es el papel conformador de ciudad que tienen las regulaciones, y lo comparto. Pero sigo pensando que las ciudades no se pueden diseñar ni construir de una vez: hay que dejar un margen para la diversidad (natural, no buscada), y eso lo pone el tiempo y la gente. Nuestro provincianismo nos lleva a rechazar con sospechas lo que viene de afuera, o todo lo contrario, aceptarlo sin cuestionamiento. Sigue siendo válida la frase de Máximo Gómez cuando definió a los cubanos: siempre se pasan o se quedan cortos. Pero si el New Urbanism en los Estados Unidos busca reinventar la pequeña ciudad perdida, nosotros solo tenemos que conservarla.

RS: En los años 90 se permitieron inversiones extranjeras en la ciudad para construir hoteles, oficinas, viviendas. ¿Qué consecuencias, positivas o negativas tuvieron las nuevas obras para la ciudad?

Coyula: Me parece que ya lo contesté antes. Para mí lo más triste fue ver la actitud lacayuna en algunos arquitectos, aceptando las ridiculeces que les pedía el inversionista extranjero, malas reproducciones de le peor arquitectura comercial de Miami. Un caso límite fue la respuesta encontrada por un arquitecto cubano al requerimiento de un importante promotor inmobiliario que pidió una arquitectura para sus edificios que fuera neoclásica, mediterránea y colonial cubana. La solución fue como una ensalada de helados con tres sabores: los primeros piso neoclásicos (¿?), los del medio “mediterráneos”… y los últimos coloniales, con arcos y vitrales de colores (¡!). He oído decir que ese arquitecto recientemente se fue de Cuba: me imagino que buscando beber directamente en su fuente de inspiración.

RS: En Miami existen grupos de estudios sobre La Habana, intentando prever y definir las consecuencias de futuras transformaciones económicas, funcionales y morfológicas de la ciudad. ¿Existe una vinculación y un diálogo entre los especialistas de ambas ciudades preocupados por los problemas presentes y futuros?

Coyula: Pienso que hay que diferenciar la actitud de Duany y su equipo, abiertos al diálogo, a transmitirnos sus experiencias sin querer imponerlas; y compararla con la de otros, que cierran de inicio toda posibilidad de colaboración con Cuba, excepto con individuos sin vínculos institucionales. No sé cómo lo conseguirán, en un país donde la casi totalidad de los arquitectos y urbanistas trabajan para el Estado… Dudo de su capacidad de pensar sobre una ciudad que no han pisado en 45 años. Cuando se ve a los que patrocinan algunas de esas iniciativas, te das cuenta que no es un interés cultural ni patriótico, sino especulativo, poniéndose delante en la fila para cuando llegue el reparto.

Me llama la atención que algunos que allá expresan escrúpulos por involucrarse con una dictadura, sin embargo, colaboraron alegremente con la de Batista, cuando los cadáveres de jóvenes asesinados eran arrojados como escarmiento a la calle. Veo una especie de fanatismo parecido a los autos de fe y los expedientes de limpieza de sangre, cuando había que demostrar que no se tenía antepasados judíos o moros. Para ese tipo de exilio fundamentalista, los únicos limpios serían los batistianos. Comprendo el resentimiento, y lo ha habido de ambas partes; pero así no se llega a nada estable, bueno para todos.

Pero también hay otros en Miami que se preocupan honradamente porque no se repitan aquí los errores que se cometieron allá y en otras ciudades de los Estados Unidos y otras partes del mundo. Lamentablemente, hay importantes ciudades asiáticas donde el desarrollo se identifica con copiar lo peor de Occidente; o lo que ya no quieren más allá donde lo inventaron; y lo confunden con progreso. Se repite el engaño de los Conquistadores, cambiando a los aborígenes espejitos por pepitas de oro. No es solo en Miami donde se piensa en el futuro de Cuba. Hay muchos urbanistas estadounidenses, europeos y latinoamericanos preocupados por la macdonaldización de nuestro patrimonio.

Uno de ellos, Jeff Horowitz, hizo un montaje digitalizado sobre el Malecón, lleno de anuncios, Pizza Huts, Burger Kings, GAPs y por el estilo. Siniestro. Las nuevas restricciones a las relaciones académicas e incluso familiares que la Administración Bush aprobó este año han paralizado esa iniciativa de Urbanists International. Igual sucede con los talleres de diseño que veníamos realizando sobre La Habana con universidades de los EEUU, y los viajes de académicos cubanos a dar conferencias o cursos allá. Ahora todos recibimos un modelo impreso diciendo que nuestra visa iría en detrimento de los intereses de los Estados Unidos. Que alguien – aunque sea un burócrata – me considere peligroso a los 69 años es casi un halago, pero hubiera preferido que fuese una linda mujer.

RS: ¿Cuál es tu visión de los principales problemas que tiene La Habana en la actualidad y que medios reales existen para resolverlos?

Coyula: Es difícil pensar en problemas principales, porque son muchos y están entrelazados. En esencia, todos dependen de la economía y de los mecanismos de gestión. Ya había dicho que hay que fortalecer la economía a todos los niveles. No se puede pensar en mejorar la economía macro si no mejora a la vez la de las ciudades, los barrios y las personas. Y el problema de la economía doble, en pesos y en dólares, no parece tener solución a corto plazo. La reciente sustitución del dólar de Estados Unidos por el peso convertible cubano, a los efectos internos solo cambia el color del billete. Esa dualidad está generando desigualdades marcadas que no existían, y a su vez se refleja en formas de vida y hasta tendencias estéticas mutantes que cambian la imagen de la ciudad.

Indirectamente, influye también en un aumento de la segregación racial. Parece que menos negros están llegando a los estudios superiores. Aunque la matrícula sea gratuita, estudiar una carrera –sobre todo Arquitectura– requiere cada vez más apoyo económico de la familia; y los muy pobres no pueden afrontarlo. Claro que hay un sistema de becas y ayudas, pero la realidad es que para un joven negro que vive en un tugurio, todo resulta más difícil. Paradójicamente, la Ley de Reforma Urbana de 1960 arraigó a cada cual donde vivía, y la única movilidad posible es por permutas, ya que la construcción de nuevas viviendas para la población está de hecho paralizada. El que tuvo la desgracia de nacer en un barrio pobre y habitar en una vivienda infraestándar, es muy posible que arrastre ese problema toda la vida. El gobierno se ha preocupado por darle estudio y empleo a jóvenes que no estaban trabajando ni estudiando, y garantiza el sueldo a los obreros de los centrales azucareros que se han cerrado –la mitad del total– pero eso es una carga más sobre una economía colapsada.

La indisciplina ciudadana crece y puede implicar también en el futuro otro problema peor de seguridad pública. Ya había mencionado antes cómo esa indisciplina empobrece la imagen de la ciudad y anula esfuerzos por mejorarla. Es necesario lograr una participación efectiva de la población desde etapas tempranas en la toma de decisiones, no después que las decisiones se han tomado. Todavía aquí hay que avanzar mucho, y usar mejor la capacidad de movilizar a la población; pero eso tiene que ser alrededor de tareas que sientan como suyas.

La alimentación adecuada sigue siendo un problema serio, especialmente para los jubilados y los de más bajos ingresos, lo que a menudo coincide con quienes no reciben moneda extranjera. Sucede que la mayoría de los que se fueron definitivamente al exterior eran blancos, y envían (o enviaban) dinero a sus familiares en Cuba, también blancos. La agricultura urbana ha tenido mucho desarrollo, crea empleos y evita transportaciones lejanas. Pero hay que evitar que se use agua del acueducto para regar, y proteger a las siembras –sobre todo a los vegetales de hoja – de los residuos tóxicos de los escapes de vehículos que les pasan cerca.

La infraestructura de la capital está destrozada. El acueducto necesita una reconstrucción para evitar la pérdida de casi la mitad del agua antes de que llegue a las casas, pero eso también sucede en Washington DC. Además, es necesario mejorar la calidad del agua potable. El alcantarillado de La Habana data de 1913, diseñado para 600 mil habitantes (el doble de la población entonces), y la ciudad tiene ahora 2,18 millones. Los efluentes se arrojan crudos a la Corriente del Golfo. Las calles son casi intransitables, excepto las vías por donde circulan ómnibus. Eso, unido al calor, la falta de piezas, los accidentes y al aumento de vehículos en las calles, ha hecho retroceder el uso masivo de la bicicleta, que tuvo un crecimiento espectacular a mediados de los ‘90s.

Un problema muy serio es la energía eléctrica. Cuba depende exclusivamente de generación termoeléctrica usando petróleo, que venía casi todo de la URSS. Un logro importante de la Industria Básica fue aumentar la producción nacional en más de cinco veces, hasta 4 millones de toneladas de petróleo y equivalente en gas acompañante. La electricidad se genera totalmente con crudo cubano, pero es un petróleo muy pesado y al parecer agresivo con las turbinas. Es posible que el cierre de la mitad de los centrales azucareros haya influido también, porque muchos se autoabastecían energéticamente quemando el bagazo de la caña, y servían a la población alrededor. A mediados de 2004 se produjo una crisis muy seria que terminó en la destitución del ministro del correspondiente ramo.

El transporte público descansa en ómnibus Diesel y el invento criollo del “camello”, enorme transporte de perfil jorobado donde se compactan 220 personas. Existe un círculo vicioso: como el transporte público es tan deficiente, hay muchos más ómnibus propios de organismos estatales que los de servicio para toda la población. La paradoja es que estamos en la situación ideal para desarrollar un buen transporte público masivo que disuada el empleo de autos individuales; pero la realidad es que cada año crece el número de automóviles. Se ven menos autos americanos de los ‘50s, casi todo convertidos en taxis con motores Diesel muy contaminantes, los llamados “almendrones”; y también menos autos soviéticos que los habían empezado a sustituir. Ahora, sobre todo en la zona privilegiada del oeste, donde se concentran las empresas extranjeras o mixtas que operan en divisas, se ven cada vez más autos japoneses, sudcoreanos y franceses, cruzándose con el Lada resplandeciente de vidrios empapelados en negro y música disco ensordecedora de los “macetas” (nuevos ricos).

La vivienda es un viejo problema. El Estado ha hecho esfuerzos por atenderla, pero descansando siempre en la construcción masiva de nuevos conjuntos de edificios multifamiliares en altura. Las “Microbrigadas” fueron una experiencia interesante de esfuerzo propio con fuerte ayuda estatal, pero con el inconveniente de que los constructores no sabían construir, y para cuando aprendían ya habían terminado su edificio. De hecho, las “Microbrigadas” se paralizaron con el período especial tras la desaparición de la URSS. A pesar de los infinitos debates, no se pudo implantar el concepto de vivienda en crecimiento, porque depende de que el interesado pueda comprar fácilmente los materiales para crecer en el momento en que pueda y quiera.

El mantenimiento del fondo existente siempre fue subvalorado por la prioridad dada a la nueva construcción. Otros programas de construcción de obras sociales –hospitales, escuelas; y en un tiempo industrias – tuvieron mayor atención que la vivienda. Queda flotando el fantasma de cómo resistirá La Habana el paso de un gran huracán como el Iván de septiembre pasado (2004), con vientos de más de 300 kilómetros por hora. La paradoja es que la vida en esta isla depende en gran parte del agua que dejan los ciclones; y la vivienda ideal para todo el año, con grandes aleros y abierta a la brisa por todas partes, es la que peor se comporta ante un gran huracán. Nunca se puede tener todo.

RS

La Habana – Río de Janeiro, octubre/noviembre 2004.

La primera parte de esta entrevista a Mario Coyula se publicó en el número 32 de café de las ciudades.

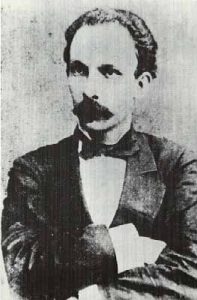

Roberto Segre es arquitecto y crítico de arquitectura, graduado en Buenos Aires, ejerció la docencia en La Habana y es actualmente profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Ver otras experiencias de ciudades socialistas (Luanda y Togliatti) en la nota Nuevas ciudades para nuevos habitantes, de Clovis Ultramari, Sylvia Leitão y Zulma Schussel, en el número 30 de café de las ciudades.

Sobre la macdonaldización de las ciudades, ver la nota Buenos Aires en los `90 y otras consecuencias de la ciudad global, entrevista a Zaida Muxí, en el número 24 de café de las ciudades.

Ver la Bibliografía de Mario Coyula en la primera parte de esta nota