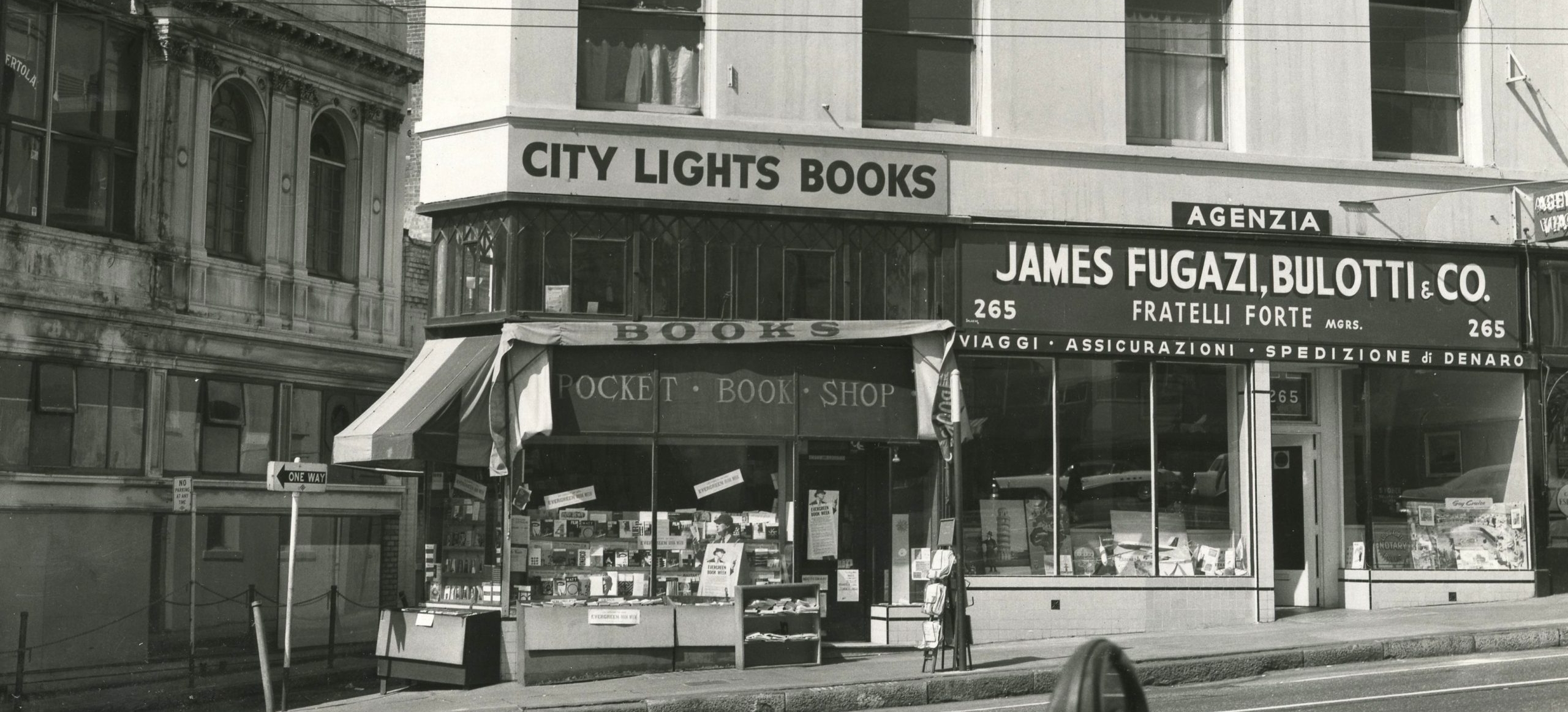

N. de la R.: El escritor mexicano Juan Villoro presentó este texto en el reciente Encuentro de Pensamiento Urbano Ciudad Abierta 05, realizado los días 5 y 6 de septiembre en el Teatro San Martín de Buenos Aires. Ver al respecto la nota Cómo vivir juntos, de Graciela Speranza, en este número de café de las ciudades.

Ciudad y traducción

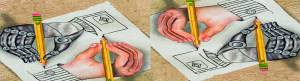

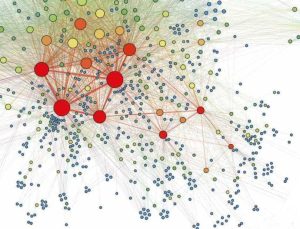

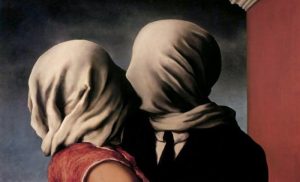

Extrañas son las consecuencias de hablar de una ciudad. Su carácter profundo depende del modo de nombrarla. La ciudad es dicha, interpretada, ultrajada. ¿Hay un orden en las palabras que provoca? Las leyendas urbanas son como las malas traducciones: lo que se entiende es incorrecto pero se entiende. A veces uno de esos malentendidos adquiere vida propia e influye en la forma en que la urbe se reitera: un eslabón de sombra, un espectro necesario.

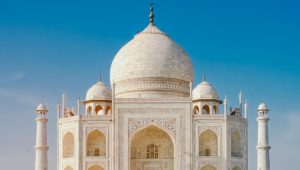

En el siglo III a. C. los judíos de Alejandría se regían por los primeros cinco libros de la Biblia (el Pentateuco). Para entender esta jurisprudencia, Tolomeo II impulsó una traducción al griego. De acuerdo con la leyenda, 72 sabios partieron de Jerusalén a Alejandría y durante 72 días se encerraron en 72 cuartos. Al terminar la traducción, cotejaron sus materiales: los traslados eran idénticos. Esta traducción, conocida como La Setenta, reafirmó la identidad de la comunidad judía en el exilio.

La versión griega era más espuria de lo que aconsejaba el mito, pero esto sólo importó tres siglos después, con la llegada del cristianismo. Ciertos errores de traducción parecían anticipar la figura de Cristo. Los evangelistas se sirvieron de esta versión para componer el Nuevo Testamento (de sus 350 referencias al Antiguo Testamento, 300 proceden de La Setenta; el mismo uso de la palabra “testamento” es una modificación de los traductores, que así se refirieron a la “alianza”).

El más célebre cambio en el texto atañe a la ciudad. En Isaías 7,14, la escritura dice: “Una muchacha ha dado a luz a un hijo”. La Setenta ofrece este traslado: “Una virgen ha dado a luz a un hijo”. En su evangelio, San Mateo afirma que María cumple el augurio de Isaías. De haber leído el hebreo, no habría incurrido en este equívoco.

¿Qué tenía en mente el traductor? Una ciudad: Jerusalén, también llamada “virgen”. Como Polo en Las ciudades invisibles de Calvino, identificó la ciudad remota con una mujer. Ese objeto del deseo da a luz un hijo, y cambia el curso de las religiones.

Concebida para afianzar el judaísmo, La Setenta se convirtió en una efectiva estrategia de divulgación cristiana; brindó un mensaje comunicable, impuro y eficaz: traducido.

El apodo de Jerusalén fundó una mitología. Aunque la leyenda de los 72 sabios se refería a una recreación perfecta, su verdadera influencia fue la del misreading. Profecías hacia el pasado, los errores de traducción modifican el original.

Hace 2.300 años, un fatigado traductor cedió a un espejismo. Una muchacha fue para él una ciudad. A ese equivocado escriba se debe un simulacro más resistente que los muros de Jerusalén.

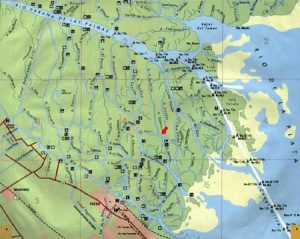

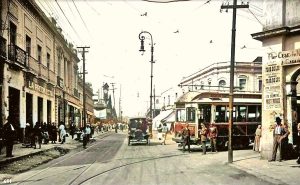

Aparición en el agua: la imagen fundadora

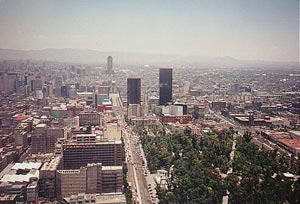

Desde su nombre, la ciudad de México depende de mixtificaciones y problemas de traducción. En rigor, deberíamos referirnos al Distrito Federal y a la zona conurbada, que pertenece al Estado de México. Le adjudicamos el nombre del país entero, como si fuera la urbe de urbes; al mismo tiempo, la nombramos en minúsculas. Reconocemos el tamaño del monstruo, pero lo domesticamos con un apodo.

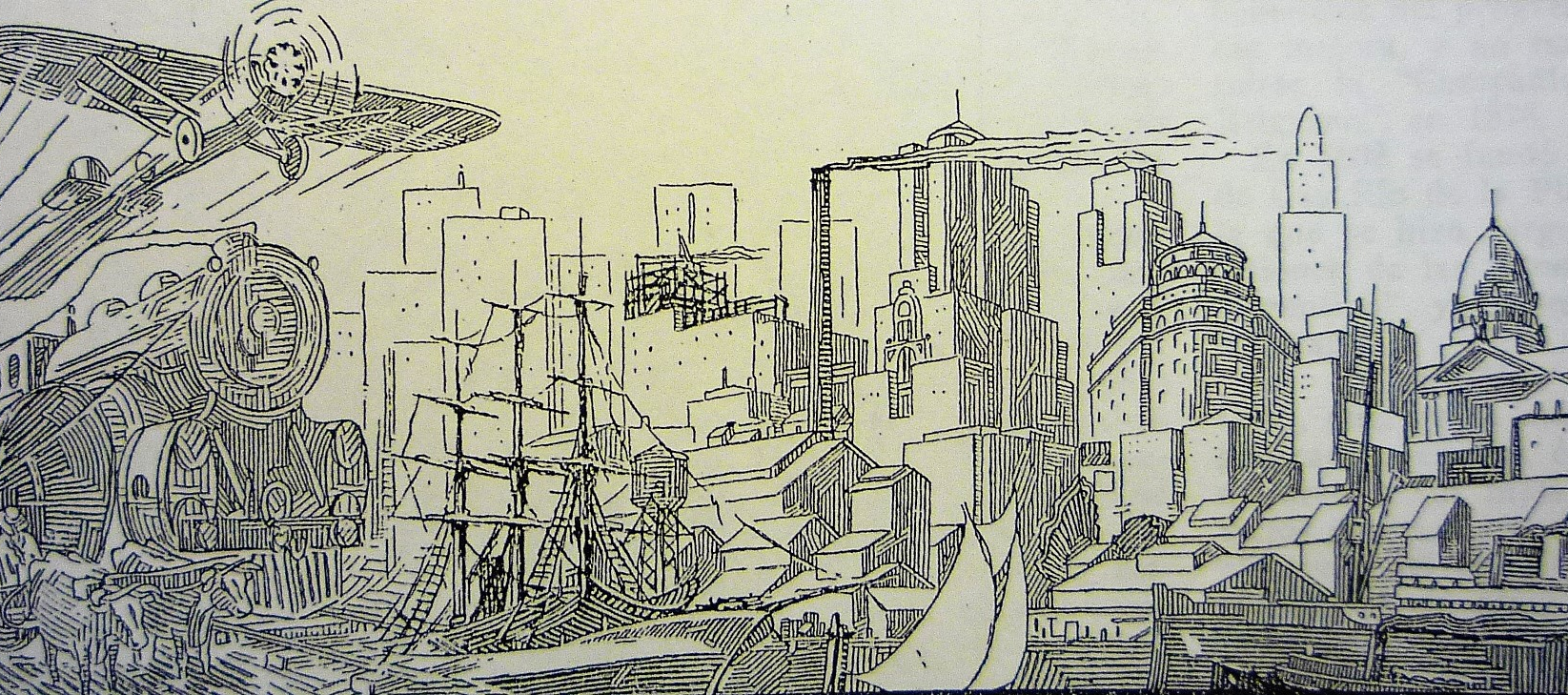

Nuestra megalópolis deriva de una imagen aparecida en el transparente aire de los 2.200 metros de altura. Todo comenzó lejos de ahí, en las húmedas cuevas de la era prehispánica, ese hueco del tiempo cuya esencia se nos escapa y encandila por lo que omite: la falta de vías de acceso crea una anterioridad absoluta, que no ha terminado de suceder porque no podemos precisarla.

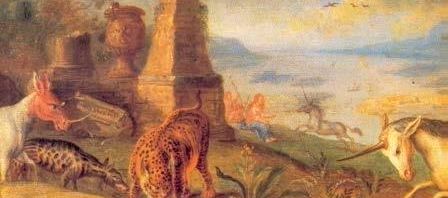

De acuerdo con el mito, los peregrinos de Aztlán, lugar posiblemente situado donde ahora es Nayarit, perseguían una imagen para levantar su ciudad: un águila devorando una serpiente. Alfredo López Austin ha encontrado rastros de esta historia en narraciones modernas de los indios huicholes, donde el enfrentamiento entre los animales representa la pugna del sol (el águila) por dominar el agua (la serpiente). Para matizar esta violencia fundadora, la más célebre canción que trata de nuestro escudo incluye estas estrofas:

La águila siendo animal

Se retrató en el dinero.

Para subir al nopal

Pidió permiso primero.

La letra captura la hermética cortesía mexicana. El ave de rapiña solicita licencia para subir al cactus en pos de la víbora. Quizá se trate del único emblema nacional que es un acto de depredación.

El pueblo que buscaba el triunfo del sol venía de un sitio en Aztlán llamado Chicomostoc, Lugar de las Siete Cuevas. En las cosmogonías prehispánicas, el origen suele ser representado por una gruta y la muerte por el inframundo. Lo que ocurre en medio, la vida breve, es el lapso del sol. Nada más lógico que una tribu que procede de una cámara oscura busque la luz y una figura articuladora.

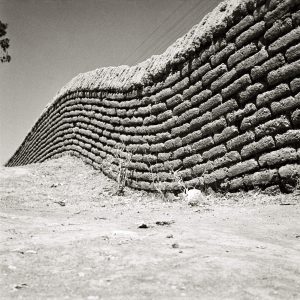

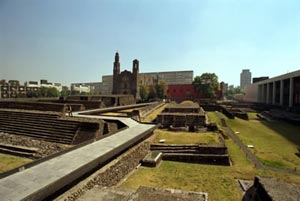

Fieles a esta tradición fotosensible, los aztecas edificaron su capital donde surgió la imagen: el águila y la serpiente se encontraron en un islote, en el lago que cubría buena parte del valle donde hoy se extiende la ciudad de México.

Se ha concedido más peso histórico a la imagen que al relato que ahí comienza: no nos interesa lo que anuncia; nos interesa que haya ocurrido. Un instante fuera del tiempo.

Aunque no están en buenos términos, el águila y la serpiente muestran una cohabitación posible. Nuestro escudo captura el bronco instante de equilibrio donde la patria es criolla. Lo que vino después, la digestión voraz, no se menciona.

De esta convulsa estampa deriva la ciudad de México. El águila y la serpiente ofrecían un cruento vaticinio: el sol se comería el agua. Entender la imagen implicaba arrepentirse de ella. El ecocidio urbano se anuncia en ese mínimo bestiario.

Edificada sobre el agua, México-Tenochtitlan vivió para combatir inundaciones hasta desecar el valle entero. Luego los humos industriales, el polvo en la cuenca lacustre y el fragor de los automóviles se encargaron de difuminar el cielo. El Distrito Federal cada vez se parece más a la gruta primigenia: Chicomostoc, la cámara oscura.

El desecho como ornamento

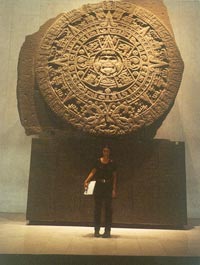

El centro simbólico del Museo de Antropología es el calendario azteca. Sus jeroglíficos miden “ataduras de años”. ¿Qué podemos leer hoy en ese disco mineral? “Horas de luz que pican ya los pájaros/ presagios que se escapan de la mano”, escribe Octavio Paz en la cadena de endecasílabos blancos con que busca actualizar el tiempo azteca: “Piedra de sol”.

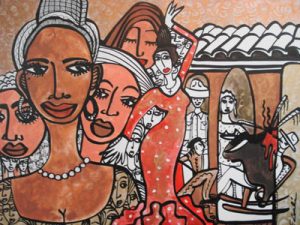

Ávida de presagios, la mirada moderna suele pactar con los designios circulares del tiempo mítico. Lo decisivo es lo que regresa. Numerosos monumentos y edificios de la ciudad remiten a la cultura prehispánica. El caos cotidiano y la progresiva desurbanización adquieran así un simulacro de orden. Todo es un desastre, el autobús no llega, la calle se inunda, el asaltante está a la vista, pero una greca en una fachada alude a los fundadores del lugar. El mensaje es confuso: la patente zona de desastre reclama una grandeza anterior. Esto la inserta en una lógica: pertenece a una serie trágica. La calamidad no mejora al vincularse con el pasado; sin embargo, saber que el presente es una degradación de algo superior brinda un consuelo melancólico, la nostalgia de lo que no se tuvo.

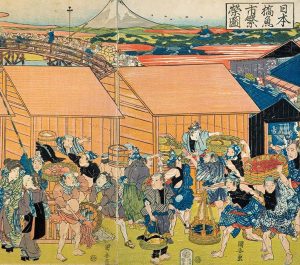

Con frecuencia, las megalópolis construyen una geografía imposible de asociar con la noción de “lugar”. La ciudad de México participa de esta indefinición. En ciertas zonas, las únicas señas de identidad son los logotipos de neón. Sabes que circulas porque ya viste tres veces la eme parabólica de MacDonald’s. Al respecto escribe John Berger: “Las marcas y los logotipos son los toponímicos de Ninguna Parte. También se utilizan otras señales que indican Libertad o Democracia, términos robados a periodos anteriores para crear confusión. Antiguamente, los defensores de la patria utilizaban contra los invasores una técnica que consistía en cambiar las señales de la carretera; así, la señal que indicaba ‘Zaragoza’ acababa mostrando la dirección opuesta, ‘Burgos’. Hoy no son los defensores sino los invasores extranjeros quienes cambian las señales para confundir a los locales, confundirlos sobre quién gobierna a quién, la naturaleza de la felicidad, la dimensión del duelo o dónde se encuentra la eternidad”. La reconversión del ciudadano en cliente hace que recorra la urbe en pos de tiendas y logos reconocibles. En medio de esta deslocalización, los referentes básicos de la ciudad de México remiten a una edad desaparecida. De pronto, una oficina piramidal con vidrios de espejo irrumpe en el trazo urbano. Poco importa que parezca un delirio futurista de Asia Menor: toda reminiscencia arqueológica, puede ser vista como “nuestra”. Lo mismo ocurre con los diseños color “rosa mexicano”, tonalidad que nunca favorecemos en lo que compramos pero que una asentada retórica del gusto nos obliga a asociar con nuestra indemostrable identidad.

El nacionalismo ornamental se alimenta de fuerzas históricamente enemigas: arcos triangulares mayas, las tres cruces del Gólgota, caudillos revolucionarios que murieron procurando aniquilarse entre sí. El sustrato último de esta confusión simbólica es que importa porque no puede volver, o porque sólo puede hacerlo como adorno.

En “Crimen y ornamento” comenta Adolf Loos: “A medida que la cultura se desarrolla, el ornamento desaparece de los objetos cotidianos”. La ciudad de México refuta esta sentencia: los objetos desaparecen pero no los ornamentos. Al decir del cronista Fabrizio Mejía Madrid, nuestra capacidad de reciclaje hace que “una lata de refresco pueda haber sido, en su origen, un taxi”. Lo significativo en esta cadena de deterioro tecnológico es que el resultado final sirva de adorno. Para que así sea, hay que tener sentido ecléctico de la decoración y asumir que todo fragmento mejora al desaparecer su referente.

En cualquier estacionamiento capitalino es posible hallar altares de la posmodernidad: una pantalla de televisión con una guirnalda de focos de árbol de navidad y la cabeza de un muñeco en la antena. El rasgo estético: la televisión no funciona pero los focos sí. Sería exagerado decir que la ciudad es una galería espontánea de instaladores; los desechos reconvertidos en adornos pertenecen al modo clásico: aspiran a perdurar, libres ya de lo efímero (su cometido original).

Esta apropiación del ornato se desmarca del guión que se alimenta de pasado, pero comparte con él la idea del desperdicio como ornamento. La historia oficial apuesta por poner en piedra restos de tiempo (ruinas exprés), del mismo modo en que la instantánea artesanía descubre el valor eterno de la chatarra.

Territorio del desgaste, la pobreza y la devastación, la ciudad de México se desintegra para adornarse. “Nuestra época asocia la belleza a la desaparición”, ha dicho el novelista Guillermo Fadanelli. No se refiere a la evanescente condición cinemática que Paul Virilio advirtió en las macrópolis, sino a la extinción real como forma del arte. En nuestra fantasmagoría urbana, desaparecen los sitios pero no los adornos.

La utopía del estancamiento

Hace mucho que el ciudadano común se resignó a no circular. Un traslado de 45 minutos es juzgado como excepcional por su velocidad. La mayoría de los viajeros pasa de tres a cuatro horas diarias en un vehículo. Cuando alguien toca el claxon, suele tener placas de provincia. El residente ha perdido la esperanza de avanzar.

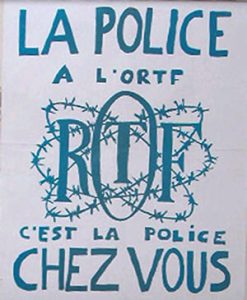

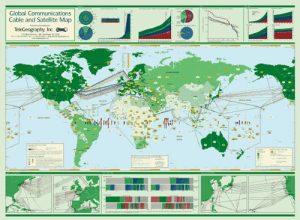

La hipótesis de Virilio de que la ciudad moderna crece para derrotar el espacio y la posmoderna para apoderarse del tiempo ha encontrado un caso límite en México, DF. La velocidad se ha descartado del horizonte. Esto refuerza la importancia de la ciudad virtual: el 30% de la población ve televisión más de tres horas al día, y las principales formas de relación dependen de Internet y los teléfonos celulares, que en la última década superaron los diez millones de teléfonos fijos instalados a lo largo de un siglo.

La necesaria renuncia al movimiento ha traído extrañas formas de vida. La utopía del pasajero detenido no consiste en imaginar el imposible desahogo del tráfico sino que la ciudad se mueva en su beneficio. Llegará el día en que la mayoría de los habitantes estarán encallados y se vincularán a través de mensajeros capaces de correr largas distancias como los indios tarahumaras, o de repartidores de pizzas multiusos (en sus breves motocicletas llevarán un resumen del mundo, con hilo para coser y agua oxigenada). Un bastión de sedentarios donde sólo los especialistas serán nómadas.

“Me gustas porque no te localizo”

Nuestra recurrencia a la nomenclatura azteca revela que la ciudad puede ser conquistada pero no entendida. Los nombres raros preservan el imaginario que culturalmente nos importa, la desaparición que prestigia el presente con la sugerencia de que en algún momento hubo un modelo.

La toponimia azteca alterna con nombres que en su mayoría aluden a la sangre derramada. Los héroes más reconocibles se reparten por el espacio con un criterio de hit-parade. Un prócer sólo significa si se repite mucho. La Guía Roji de 2005, nuestro más confiable atlas urbano, informa que hay 283 calles que se llaman Zapata, en otros tantos barrios.

Los nombres de la ciudad brindan la misteriosa seducción de lo ilocalizable. Para no quedarse atrás, nuestra estatuaria es nómada: la Diana Cazadora, la efigie de Cuauhtémoc, los Indios Verdes y el monumento ecuestre de Carlos IV, conocido como “El Caballito”, han cambiado varias veces de ubicación.

¿Qué símbolos perduran en este escenario de la virtualidad? Dos efigies aspiran a la perenne novedad del mito: la Virgen de Guadalupe y la estatua de Tláloc. En ambos casos, se trata de talismanes fantasmáticos.

Los datos sobre la aparición de la Virgen son tan endebles que han sido cuestionados por la propia jerarquía eclesiástica. En la década de los noventa el padre Guillermo Schulenburg, abad de la Basílica de Guadalupe durante 33 años, puso en duda la existencia de Juan Diego, testigo de la revelación y hoy santo mexicano. Pero ni el ocasional racionalismo de la Iglesia ha mermado un culto que no necesita de otra evidencia que su propia fe. Guadalupe existe como un eficiente simulacro, según demuestran los 9 millones de feligreses que la visitan el 12 de diciembre, así como las cantinas, las farmacias y el aceite de cártamo que se amparan en su nombre. La patrona de México afecta los más diversos usos urbanos: la única forma de que los vecinos dejen de tirar basura afuera de tu casa consiste en poner una efigie guadalupana (llegará el momento en que todas las calles estarán sembradas de vírgenes como parquímetros celestes).

No es casual que la más reciente aparición de la Virgen haya ocurrido bajo tierra. Todos los días, 5 millones de descendientes del Lugar de las Siete Cuevas viajan en metro. En 1997 una filtración de agua produjo un nítido retrato de la Virgen en la estación Hidalgo. La patrona escogió bien su nuevo santuario: la estación que lleva el nombre del prócer que blandió el estandarte de la Virgen para iniciar la gesta de Independencia.

La Iglesia quiso contener a un pueblo que se precipita para mostrar su fe, pero fue rebasada por el fervor guadalupano. La estación Hidalgo se congestionó en tal forma que fue necesario construir una capilla en la superficie.

El otro mito que trabaja horas extra pertenece al mundo prehispánico: Tláloc, dios de la lluvia. Su estatua afuera del Museo de Antropología es la más contundente presencia del mundo prehispánico en la ciudad. La mole sin otros adornos que unos aros de piedra parece representar a un superhéroe de ciencia ficción. Cubierta de verdín ante un estanque de agua, tiene en la frente los restos de un graffiti. Alguien quiso escribir ahí la palabra “Tláloc”. Una placa colocada por las autoridades informa que se trata de la deidad del agua.

Recuerdo el día en que llegó a la ciudad de México. El 16 de abril de 1964 yo tenía 8 años y salí a la calle con mi padre a ver la llegada del monolito. En vez de seguir una ruta directa al museo, Tláloc dio un rodeo de campeón olímpico. Lo vimos pasar en un camión acondicionado para un dios extragrande. Naturalmente, ese día llovió mucho. Mi padre me dijo que lo mismo había sucedido en los pueblos que Tláloc recorrió en su camino a la capital.

Por su dimensión colosal, la pieza resultó perfecta para expandir la influencia del museo a la calle. A partir de su llegada, nuestras tormentas tuvieron una causa. En 2004, Armando Ponce, reportero de la revista Proceso, mostró que hemos creído en el dios equivocado. El monolito no representa a Tláloc y se desconoce su especialidad divina. La idea original era colocar una cabeza olmeca en la explanada del museo, pero al presidente Adolfo López Mateos le pareció demasiado pequeña para ser vista por los transeúntes. Los arquitectos inventaron un dios a su medida.

¿Ha cambiado el prestigio del coloso al saber su historia? Por supuesto que no. Después de décadas de soportar la lluvia ácida, es el Tláloc que nos gusta.

En su calidad de espectros, la Virgen de Guadalupe y el Dios del Agua no pueden ser indagados con el rigor con que buscamos la desaparecida imagen del águila y la serpiente. Sólo se estudia a fondo lo que no se localiza.

El fin del mundo ya pasó

El ecocidio ha traído una ciudad espectro de sí misma. El bastión azteca se hunde en el subsuelo, las referencias de la naturaleza se han borrado, la contaminación del aire difumina los edificios. A diferencia de otras megalópolis, el DF carece de construcciones que sirvan de puntos de referencia. Es posible encontrar asideros visuales en el Zócalo, Santa Fe, Coyoacán o Paseo de la Reforma, pero se trata de señas regionales.

La dificultad de localizar una vastedad autocontenida, donde nada queda afuera y el aeropuerto está casi en el centro, ha traído una peculiar cultura compensatoria. Incapaz de lidiar con los desastres reales, el capitalino los exagera para dominarlos como fábula. Todos los días alguien repite que habitamos la ciudad más grande del mundo. Aunque esto sea falso tanto en lo que se refiere a la superficie construida como al número de habitantes, preferimos el récord que nos califica de excepción. En nuestro esotérico enfrentamiento con el destino suponemos que la singularidad salva.

La ciudad de México ha crecido para escenificar una expresión de Paul Virilio: “el crepúsculo de los lugares”. El lago, el cielo, la ciudad azteca, la ciudad colonial, la ciudad decimonónica y la ciudad moderna fueron arrasados. ¿Qué explica nuestra permanencia?

Una fecha define nuestra capacidad de sobreponernos al DF: 19 de septiembre de 1985. Esa mañana, un terremoto desconcertó a los sismólogos porque las ondas de resonancia se comportaron como si viajaran por el agua. La profecía del águila y la serpiente no se había cumplido del todo. Desde el punto de vista sismológico, la ciudad se extiende sobre un lago implícito. No es casual que las iglesias coloniales se hundan en sus cimientos como navíos a punto del naufragio

El terremoto trajo la sepultada memoria del agua y propició un nuevo trato con la urbe. En un sentido político y comunitario, permitió que la población se organizara en forma espontánea para responder a la tragedia ante la inoperancia del gobierno. Un nuevo rostro ciudadano surgió entre los brigadistas que buscaban ordenar las piedras rotas. Hubo miles de muertos y desaparecidos, pero también se fraguó un sentido de la resistencia hasta entonces inédito. Poco a poco, comenzó a hablarse del “partido del temblor“, la masa crítica que sacaría al PRI del gobierno de la capital. De manera significativa, también comenzó a redefinirse la relación ecológica con la ciudad. La comunidad que se supo milagrosamente a salvo no eligió el sentido común para valorar su residencia en la Tierra. Los muchos datos de la catástrofe urbana no fueron vistos como el anuncio de un fin inminente, sino como el resultado de un cataclismo del que ya nos habíamos salvado. Carlos Monsiváis ha definido esta estrategia de supervivencia como la cultura del post-apocalipsis. Buena parte de las redes de significación de la ciudad están encaminadas a potenciar este espejismo compartido. Los estallidos son buenas noticias: si los oímos es que aún estamos vivos.

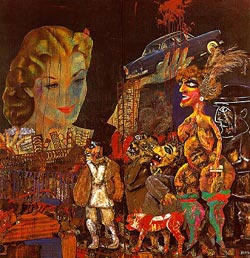

Marcianos favoritos

Territorio donde la representación significa más que los hechos, la ciudad de México ha sido proclive a los contactos ultraterrenos propuestos por el catolicismo y las mitologías prehispánicas. Pero también a los del tercer tipo.

Es posible que la vecindad con Estados Unidos nos haya preparado para ser invadidos por una ultratecnología. En nuestra álgebra de la dominación, conquistar a los conquistados parece un acto liberador. Además, estamos convencidos de caerle bien a los marcianos.

Una documentada rama de la arqueología new age informa que los extraterrestres ya estuvieron entre las tribus del comienzo. En Palenque, una estela maya incluso recibe el sobrenombre de “El astronauta”: un rey manipula mazorcas de maíz como potenciales instrumentos de control.

Mi generación recibió una intensa educación cósmica a través de la revista Duda, cuyo inolvidable eslogan era: “Lo increíble es la verdad”. Moderno evangelio de la otredad, Duda mostraba lo cerca que estábamos tanto de los sumerios como de los marcianos; el pasado y el futuro se constelaban en una trama donde sólo lo inverosímil era verdadero.

Esta inversión de lo real -las apariciones como criterio de verificación- tuvo una decisiva influencia urbanística a mediados de los años cincuenta. El arquitecto Mario Pani, máximo desarrollador urbano de la época, concibió Ciudad Satélite, fraccionamiento para los capitalinos con vocación extraterrestre. La publicidad mostraba a una familia de marcianos aspiracionales recién mudados al paraíso suburbano. El arquitecto Luis Barragán y el escultor Matías Goeritz diseñaron las Torres de Satélite como un espejismo: cinco piezas romboides lograban que el concreto simulara la fragilidad del papel. El número de las torres fue elegido por un principio cabalístico. Para conciliar retóricas, se pintaron en los obligados colores “mexicanos”. Este sutil artificio nos hizo sentir que ingresábamos, si no a la estratosfera, al menos a un set de la televisión japonesa.

Con el tiempo, los habitantes de Ciudad Satélite recibieron un nombre que se asociaba menos con los viajes espaciales que con una etnia: los satelucos. Como en tantas ocasiones, se asimiló la otredad alienígena al mundo prehispánico, el espacio cultural donde nadie puede oír tu grito.

Mientras Ciudad Satélite se edificaba al norte del D.F., la torre de control del aeropuerto avistaba ovnis por doquier. No es raro que los ufólogos vean platillos voladores dentro y fuera de su mente, pero sí que las autoridades reconozcan su presencia. En una crónica de Sergio González Rodríguez, dedicada a revisar la copiosa bibliografía sobre México y los ovnis, Enrique Kolbeck, controlador aéreo del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, afirma que el 80% de sus colegas cree en los ovnis. Hay testimonios grabados de lucha contra los extraterrestres desde la torre de control. El 3 de mayo de 1975 el piloto Carlos Antonio de los Santos viajaba en su avioneta Piper PA-24 sobre el lago de Tequesquitengo, cerca del DF, cuando fue privado de su autonomía de vuelo por la presencia de tres naves. Logró llegar sin aparatos al aeropuerto de la capital y manipular el tren de aterrizaje. Su diálogo con la torre fue grabado segundo a segundo. La explicación racional del suceso es que el piloto tuvo una crisis de hipoglucemia en las alturas. Todos los testigos prefieren la hipótesis de los ovnis.

En abril de 2004, el ejército mexicano expidió un curioso boletín: había tenido un encuentro con once objetos voladores no identificados. Para evitar suspicacias, el despacho aclaraba que la Fuerza Aérea no pudo precisar de qué clase de civilización se trataba.

La Secretaría de la Defensa respondía a un anhelo colectivo. Dos años antes, en diciembre de 2002, el principal noticiero televisivo del país hizo una encuesta que mostró la predisposición del pueblo a ser mutante. Dos preguntas permitieron detectar la soluble identidad de los mexicanos. La primera de ellas: “¿Es usted feliz?” En forma abrumadora, los encuestados confesaron su desgracia. La segunda pregunta significó una epifanía: “¿Le gustaría ser clonado?” Sin sombra de duda, el pueblo infeliz aceptó su deseo de clonación. Me atrevo a suponer que el misterio de la respuesta está en que no se asume la clonación como una copia de lo mismo sino como una abducción hacia otro destino. El ejército mexicano patrulla nuestros cielos en busca de ese anhelado desprendimiento.

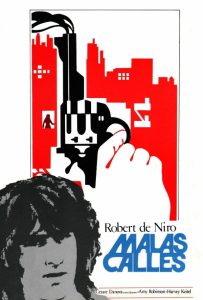

La ciudad traducida: Chicago, DF

Si los salmistas del cristianismo se inspiraron para su causa en un error de traducción (Jerusalén confundida con la Virgen), el mexicano ha encontrado un oráculo a su medida en los resistentes malentendidos que provocan los taxistas.

Dos requisitos certifican que un hombre trabaje detrás de un volante en la ciudad de México: no sabe dónde está y no deja de hablar. Piloto de lo ilocalizable, el taxista enfrenta mejor el sinsentido si ignora sus claves: “Usted me dice por dónde”, le pide al pasajero. En lo que llega a su destino, habla como un teólogo de un territorio conjetural que compensa ese valle de lágrimas.

Una tarde, un taxista se refirió al frío como metáfora fundacional de su teodicea. La nieve que no veíamos por ninguna parte fue su pretexto para entrar al tema de interés: Chicago, la ciudad donde trabajó varios años. Me preguntó si la conocía. Le dije que no y sonrió con la felicidad de las anunciaciones. A continuación, quiso explicarme cómo era Chicago. Para que yo entendiera, tradujo una ciudad en otra. Ningún toponímico de Chicago podía tener sentido para mí. Así las cosas, me contó que en el Estadio Azteca jugaban los Osos, Paseo de la Reforma se llamaba la Milla Magnífica y en el bosque de Chapultepec no había cisnes sino patos salvajes que venían de Canadá. Los chinos prósperos vivían en Ecatepec, los negros en Ciudad Satélite y los chicanos cerca del mercado de La Merced. El Zócalo estaba rodeado de pizzerías de italianos y la Iglesia de Santo Domingo era una sinagoga. Sus palabras construyeron una urbe de fábula: Chicago, Distrito Federal. Cuando me despedí, me dijo que la plática le había dado nostalgia. “¿De Chicago?”, le pregunté. “¡No’mbre: del DF!”, respondió, y desapareció rumbo a la ciudad transfigurada. Aquel taxista atravesaba un espectro absoluto, un mapa superpuesto.

Para Marina Tsvietáieva, los fantasmas son “la condescendencia más grande del alma con los ojos”. La inhabitable capital de México mejora como espectro. Error de traducción, imagen devorada por imágenes, sede de falsos dioses, dirección ilocalizable, estancamiento donde todo desecho es adorno, plataforma de bienvenida para los marcianos, amanece al día siguiente del Apocalipsis, dispuesta a sacudirse la realidad para estar más allá de la desgracia y reconocer que el urbanismo es una forma de la mitología.

JV

El autor es escritor y periodista, nació en México DF en 1956. Estudió la licenciatura en sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue director del suplemento cultural “La Jornada Semanal” de 1995 a 1998. Ha colaborado en las revistas Cambio, Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Universidad de México, Crisis, La Orquesta, La Palabra y el Hombre, Nexos, Vuelta, Siempre!, Proceso y Pauta (de la cual fue jefe de redacción) entre otras. Entre sus obras se encuentran Tiempo transcurrido, El mariscal de campo, La Máquina de Escribir, La noche navegable, El cielo inferior, Albercas, Palmeras de la brisa rápida, un viaje a Yucatán, La alcoba dormida, Autopista sanguijuela, La casa pierde, El disparo de argón, Materia dispuesta, y las traducciones de Engaños, cuentos de Arthur Schnitzler, El general, de Graham Greene, Memorias de un antisemita, de Gregor von Rezzori y Aforismos, de Georg Lichtenberg.

De Las Ciudades Invisibles de Italo Calvino, ver la descripción de Dorotea en la presentación del número 27 de café de las ciudades.

Sobre McDonald´s y sus “arcos dorados” ver la nota Piensa globalmente, actúa cerrando locales, en el número 3 de café de las ciudades.

De Paul Virilio, ver un fragmento de su Ville Panique en la presentación de este número de café de las ciudades