Leí, días pasados, que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita muralla china fue aquel primer Emperador, Shih Huang Ti, que asimismo dispuso que se quemarán todos los libros anteriores a él. Que las dos vastas operaciones -las quinientas a seiscientas leguas de piedra opuestas a los bárbaros, la rigurosa abolición de la historia, es decir del pasado- procedieran de una persona y fueran de algún modo sus atributos, inexplicablemente me satisfizo y, a la vez, me inquietó.

Jorge Luis Borges, La muralla y los libros (1950), en Otras inquisiciones, Emecé, Buenos Aires.

De entrada, se creería que hubiera sido más ventajoso en todo sentido construir en forma continua o al menos continuadamente dentro de los dos sectores principales, ya que la muralla, como se sabe y se divulga, fue proyectada como defensa contra los pueblos del Norte. Pero, ¿cómo puede defender una muralla construida en forma discontinua? En efecto, una muralla semejante no sólo no puede proteger, sino que la obra misma está en constante peligro. Estos fragmentos de muralla abandonada en regiones desoladas, pueden ser destruidos con facilidad, una y otra vez, por los nómades, sobre todo porque éstos, atemorizados por la construcción, cambiaban de residencia con asombrosa rapidez, como langostas, por lo que, probablemente, tenían mejor visión de conjunto de los progresos de la obra que nosotros mismos, sus constructores.

Franz Kafka, De la construcción de la muralla china, Alianza Editorial, Madrid.

Es inevitable asociar la actual construcción de un muro que aísla Palestina de Israel, a la experiencia del Muro de Berlín y (al menos para un observador local) a los patchworks generados por las urbanizaciones privadas en las ciudades de América Latina, donde los muros divisorios separan violentamente la marginalidad pobre de la marginalidad rica. Esta obvia y previsible asociación tiene una lectura posible desde el estudio de la ciudad y el territorio.

Tal reflexión es, hasta cierto punto, independiente de los juicios de valor ideológico y político, y no implica plantear equivalencias absolutas entre estas situaciones. Como aclaración previa: creo tener elementos de juicio bastante amplios sobre los casos de Berlín y de los barrios cerrados, y en cambio muy poca información consistente sobre el cerco a Palestina. No obstante, no necesito tener esa información para estar convencido de que ese muro es un acto de barbarie, como en mayor o menor medida son también los otros. Pero no es tanto la evaluación política y moral de estos episodios lo que aquí me interesa, como la reflexión sobre las implicancias que estos tienen sobre la teoría y la praxis de la ciudad y el territorio. El lector interesado en los aspectos que esta nota elude voluntariamente abordar, encontrará al final del texto algunos enlaces a sitios donde sí se realizan esas consideraciones. También es bueno aclarar que este texto no pretende dar explicaciones generales que descubran un hilo conductor uniendo todos los casos expuestos, sino comentar la propia perplejidad del autor ante la persistencia de estas respuestas territoriales en contextos tan distintos y en un tiempo en que se supone que los muros son inservibles.

Lo que nos dicen y lo que vemos

Se nos dice a menudo que vivimos en una época de flujos, de redes, de ambigüedades y continuidades. Si la Caída del Muro (con mayúsculas, sobreentendiendo de que muro se trata) confirma y ejemplifica esta proposición, el muro de Sharon y cada paredón de barrio cerrado se le interponen, literalmente. Ya no se trata de barreras que encauzan y dirigen el movimiento, de bordes en la ruta de los flujos, sino del regreso a una definición primitiva y estanca del territorio: “de aquí para allá, nosotros; ustedes, en cambio, del otro lado” (poco después de escribir esta frase, me entero de que Ilan Pappé, historiador israelí y profesor de la Universidad de Haifa, Israel, sostiene: “el Partido Laborista siempre ha pretendido una paz fundamentada sobre la existencia de una línea divisoria. De hecho, ese fue su eslogan en las elecciones generales de 1992: “Nosotros estamos aquí; ellos, allí“). Otra contradicción al espíritu de los tiempos: también se nos dice que ya no es tan importante lo territorial, que las fronteras ya no existen…

En el siglo XIX, la modernidad burguesa europea comenzó a derribar las ya inservibles murallas de las ciudades, generando operaciones como el Ringstrasse de Viena en 1857: una avenida de 60 metros de ancho que integró los edificios residenciales y administrativos, el espacio público representativo, el sistema de calles a ambos lados de la vieja muralla y las nuevas estaciones ferroviarias en la periferia. Una modernidad amable, con continuidades y diferenciaciones que a su vez ritman, unen y jerarquizan el espacio. Estas cesuras ordenan el continuo metropolitano, califican lugares en el territorio. Los barrios y equipamientos a cada lado de la antigua muralla pueden ser más o menos prestigiosos, elegantes, o logrados, pero tienen un sentido en la continuidad urbana. Con una concepción similar, en los ensanches que se construían por fuera de las viejas murallas, o en los boulevards que desventraban los centros congestionados, se construían palacios donde las distintas estratificaciones sociales se daban por piso. En un mismo terreno, en un mismo edificio, convivían la representación burguesa del piano nobile con las privaciones de la buhardilla.

Algo de toda esta “amabilidad” tiene que ver con el carácter profundo de esas construcciones. Las antiguas murallas europeas eran definiciones físicas de lo urbano: lo que encerraban era la ciudad completa, con sus ricos y sus pobres, desde los poderosos hasta los siervos del campo en épocas de conflicto, incluso con espacios para cultivar mientras duraran los sitios. Y la separaban de otras situaciones colectivas: otras ciudades, ejércitos, imperios. Esas murallas definían ciudades, eran un atributo de urbanidad semejante a la plaza o a las torres de los templos. Eran en este sentido distintas a los muros de las ciudades prohibidas de los palacios orientales, en Beijing, en Kioto, que separaban al emperador y su corte del pueblo, lo alto y lo bajo (segregación que era tan restrictiva para las gentes de pueblo como para el propio emperador cuando pretendía salir de esos límites…).

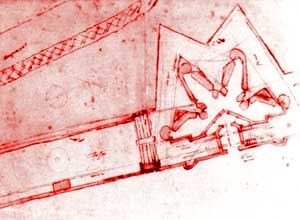

El placer estético por las masas murarias puede ser un gusto contemporáneo, pero lo cierto es que allí donde sobreviven, las antiguas murallas expresan una identidad urbana. Pueden ser motivo de pintoresquismos neogóticos en Carcassone, o integrarse a una inteligente resolución contemporánea en Girona: nadie dudará de su raiz urbana, de su intencionalidad de forma. Un ejemplo magnífico son los diseños para las fortificaciones florentinas que realizó Miguel Angel: Bruno Zevi las considera una ruptura del orden perspectívico renacentista y dice que su calidad espacial las asemeja a dibujos hechos con asistencias de computadoras.

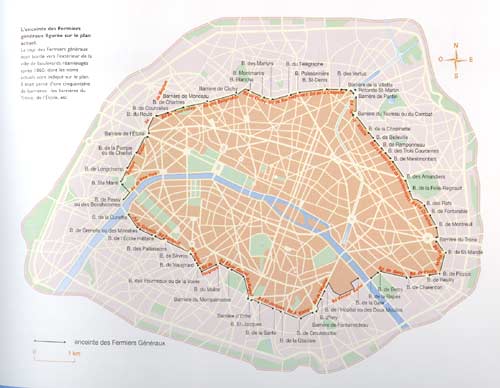

Pero, ¿qué es lo que pasa en cambio con nuestros muros contemporáneos? Hay un antecedente muy claro en el mismo siglo XIX, que incluso es posterior a la demolición vienesa: el muro con el que los Estados Generales encerraron París, en tiempos de Luis XVI, para combatir el contrabando. Tenía 3,40 metros de altura y toda construcción estaba prohibida a unos 90 metros de sus lados interno y externo. Sus 50 puntos de entrada fueron diseñados por Claude Ledoux, (algunos todavía persisten), quien fue despedido poco antes de la Revolución de 1789 por denuncias de sobreprecios. El muro generó mucho descontento entre los parisinos, al punto que se decía “el muro que amura a París hace murmurar a París”. No es de extrañar que algunas de sus puertas fueran destruidas junto con La Bastilla.

“¿Esto es Postdamer Platz?”

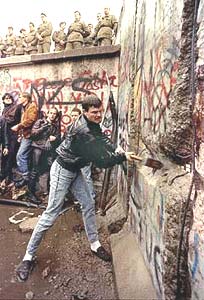

El Muro de Berlín (un episodio tan traumático de la historia mundial que de por si definió el apogeo, desarrollo y final de la Guerra Fría) aparece pocos años antes de su caída en la bella película de Wenders Las Alas del Deseo, subtitulada justamente como El cielo sobre Berlín. De nuevo, la contraposición de la modernidad fluida (en este caso la Biblioteca proyectada por Hans Scharoun, que también aparece en la película de Wenders) con la oclusión del muro. Uno de los personajes, el poeta Homer, se pregunta al encontrarse en un espacio desolado, “¿Esto es Postdamer Platz?“. El ángel Cassiel, que se corporiza como humano por amor a una mujer, cae en el medio del muro y al levantarse ve los primeros colores, los de los grafittis del lado occidental.

A diferencia de las murallas, pero también de los barrios cerrados y de Palestina, este Muro no impedía la entrada sino la salida: los burócratas del este no confiaban tanto en su versión del socialismo como para darle a su gente la posibilidad de elegir. El Muro cayó a mazazos de ciudadanos que reclamaban su libertad, pero al poco tiempo fingimos creer que ese reclamo era por el librecomercio. Algo de eso se evidencia en la posterior reconstrucción de la ciudad, más cercana a la lógica de las sedes corporativas y los shopping malls que al debate entre deconstructores y reconstructores de los meses inmediatos a julio del ’89. Según Carlos García Vázquez, en su contribución al libro sobre El espacio público de Jordi Borja y Zaida Muxi “muchas son las cuestiones que la experiencia berlinesa de Potsdamer Platz ha dejado abiertas, y no sólo en lo referente al espacio público contemporáneo, otras aluden al modelo de ciudad que plantea: al procedimiento (¿por qué se ha dejado en manos del capital privado la definición de la ciudad?), al diseño (¿por qué enmascarar como evolución lo que realmente es una enorme mutación?), o al concepto (¿por qué suplantar, apelando a un concepto tan abstracto como el de tradición, la verdadera memoria del lugar?). Cuestiones que convergen en otra de carácter más general: ¿es Potsdamer Platz un espacio para la reacción, un cálido refugio europeo contra la radical inestabilidad que caracteriza a las grandes ciudades contemporáneas? En cualquier caso, una cosa parece clara, que el laboratorio de Potsdamer Platz no ha conseguido elaborar ninguna receta verdaderamente convincente; una evidencia más de las dificultades que encuentra la actual cultura urbanística europea para canalizar los fenómenos contemporáneos“. Hoy Homer, el poeta de Wenders, también se preguntaría si esto es Postdamer Platz.

¿Eramos tan democráticos?

Los muros de los barrios cerrados son modestos en comparación con los de Berlín o Palestina. Son delgadas piezas de mampostería, en algunos casos con tratamientos decorativos o “arquitectónicos”. Las condiciones de consumo doméstico ahora hacen innecesario el contacto y la mezcla del boulevard: mucamas y jardineros llegan y se van en autos de alquiler o en servicios de transfer, y hasta a veces son empleados de una empresa que maneja su adiestramiento y asignación. Pero es injusto reclamar que estos muros hayan destruido los valores de la democracia urbana, o añorar una supuesta época de oro donde esta se producía. Los trazados de los ensanches tradicionales siempre aprovecharon líneas ferroviarias, autopistas, accidentes naturales, grandes parcelamientos, equipamientos y otros recursos para generar “barreras de honorabilidad” entre los barrios de las distintas clases sociales. En un estudio de mercado para una urbanización en Buenos Aires, los encuestados de mayor nivel social elogian la ubicación del proyecto por ser vecino a líneas ferroviarias y cursos de agua que lo separarán de los barrios de “menor categoría”.

La contigüidad física de las clases sociales en la ciudad moderna, ¿es entonces un rasgo de democracia e igualdad, o más bien una necesidad de los modos de consumo (y en especial del consumo doméstico)? ¿Esta contigüidad desaparece porque la sociedad se hace más fragmentada, o porque evolucionan esas prácticas de consumo? En Buenos Aires, quienes hemos vivido en los barrios de clase media recordamos con nostalgia las historias de los hijos del médico que jugaban con los hijos del carnicero (y sería bueno que investigáramos hasta donde es real este recuerdo), pero ¿no convivía ese igualitarismo social con el autoritarismo político que generó las dictaduras, los golpes, la tortura y las desapariciones? Curiosamente, cuando la sociedad recupera la democracia la ciudad se hace más jerárquica y los barrios se segmentan por la posibilidad de acceso económico. Las redes de la ciudad informacional saltan sobre los paredones de la vergüenza. El cierre del territorio expresa una forma primitiva de la lucha de clases: los ricos cercan sus barrios, los desocupados se hacen piqueteros y cierran las calles. Se me dirá que lo primero es legal y lo segundo no, pero en realidad existen multitud de casos donde el cerco de los barrios acomodados se realiza usurpando espacio público (ver por ejemplo la nota “La ciudad clandestina” en el número 8 de café de las ciudades).

Los vínculos con la tierra

El de Palestina e Israel es un conflicto territorial como casi ningún otro. Cada tanto se producen encarnizadas batallas por el control de una casa o de un edificio público. Vemos en los diarios las infografías sobre el acoso a la sede del gobierno palestino en Ramallah: toda una operación militar sobre un edificio y un par de manzanas a su alrededor. La cuestión de los asentamientos de colonos posteriores a la Guerra de los 6 días, o las discusiones sobre el status de Jerusalén como capital de Israel, son centrales en los debates, que además parten del reconocimiento o no del derecho palestino a tener una patria.

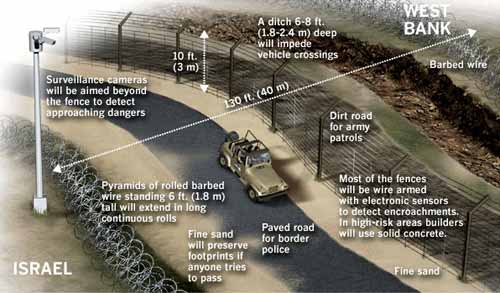

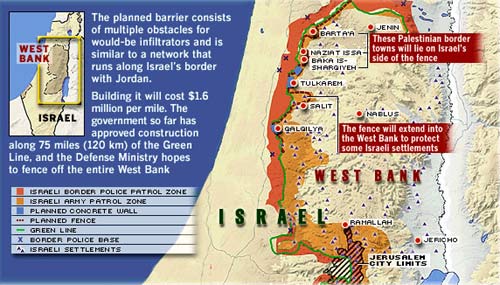

Diagramas del Muro de Palestina: de la edición del 17/06/02 de la revista Time, por Ed Gabel, Joe Lertola y Laura Bradford

Cierta derecha israelí crítica el muro no por su barbarie sino por avalar la idea de que de un lado está Israel y del otro Palestina. Por el mismo motivo, hay palestinos que están de acuerdo con su erección y solo discuten su trazado: kilómetros más, kilómetros menos. Se dice que el conflicto es milenario y que está en la naturaleza de los pueblos, pero existen muy buenos ejemplos de convivencia fraternal entre ambas colectividades (incluso en el enfrentamiento conjunto a la barbarie nazi). Y aunque este muro pueda parecerse más a una muralla que los otros muros (y por ejemplo sirva para dejar los asentamientos más cuestionados dentro de su perímetro), cerca de un millón de palestinos viven en territorio israelí. Gadi Algazy, Profesor de la Universidad de Telaviv y responsable de la asociación Judeo-Arabe Taayoush (“vivir juntos”), sostiene que “La creación de un sistema de cercos y enclaves de semejante dimensión sólo puede compararse con el proyecto de colonización masiva de Cisjordania puesto en marcha en 1978 por el primer gobierno Begin, bajo la dirección de Ariel Sharon. La actual empresa prolonga la anterior, y lo mismo que ella pone de manifiesto la visión política coherente de este hombre que siempre prefirió los hechos a las palabras y a los símbolos. Agricultor él mismo, considera que el futuro del conflicto se decide in situ: lo que cuenta son los hombres, la tierra y el agua. Y los hechos que crea actualmente bien podrían llegar a ser irreversibles. El muro funciona en un contexto agrícola: negar el acceso de los palestinos a sus campos y a sus pozos permite modificar de modo duradero las estructuras económicas y romper sus vínculos con su tierra“.

La contradicción de la modernidad

En su libro La música del azar, Paul Auster pone a sus personajes frente a dos millonarios siniestros que compran un castillo en Europa, lo reducen a piedras, lo trasladan a su finca de Pennsylvania y lo vuelven a ordenar con la forma de un muro. Es la reducción de la cultura a sus elementos primarios para aniquilarla mediante la abstracción. Jim Nashe y Jack Pozzi, los protagonistas de la novela, pierden su partida de póker contra los millonarios y deben saldar su deuda terminando de construir ese muro absurdo.

Los recursos de la modernidad pueden anular el territorio por anular las distancias, las identidades, las peculiaridades locales, pero el territorio permanece como dato objetivo de la experiencia y puede ser tan “peligroso” que induzca a su anulación más primitiva. Una anulación sin calidad: los muros contemporáneos podrían ser una versión del muro de Auster, podrían construirse con los restos de las murallas clásicas y anular su racionalidad, así como el azar de las partidas de póker se contrapone a la racionalidad lógica de la modernidad.

Otra barbarie, la de las Torres Gemelas de Nueva York, se caracterizó por su voluntad figurativa: millones de personas en el mundo tienen dando vueltas en sus cabezas la imagen del impacto de los aviones y las torres en llamas. En cambio el muro de Palestina no aparece en los medios, ni los muros de los barrios cerrados aparecen en las propagandas. El Muro de Berlín solo permanece como trofeo de la Guerra Fría en fragmentos exhibidos en algunas sedes corporativas: nadie pidió que se mantuviera su memoria (los grafittis que lo insultaban fueron en cambio su involuntario aporte a la estética contemporánea). Los muros y alambrados que dividen la frontera entre Estados Unidos y México tampoco son fotogénicos.

Los muros contemporáneos no son conspicuos, no desean la visibilidad. Los nuevos ricos argentinos se fotografían en sus mansiones de los countries, pero nunca la revista “Caras” mostrará la pared divisoria de la urbanización. No habrá un Petrarca que pasee por las afueras del muro y se tienda en la hierba a imaginar sonetos, no habrá una renovación urbana que los integre a una visión contemporánea. Esos muros desaparecerán un día o se harán en cambio más gruesos, más altos, con cámaras en circuito cerrado y alambrados de púa en su coronación. Pero nadie se sacará una foto frente a ellos. Hasta el lenguaje pretende ocultarlos: oficialmente, el Muro de Palestina es apenas un “Cerco” o “Valla” entre ambos territorios.

Foto del muro del barrio Saint Thomas en Canning, Buenos Aires, por Marcelo Robutti.

Estos muros contemporáneos fragmentan el territorio y se oponen a individuos, más que a colectivos. Lo colectivo no es lo que queda de un lado del muro (del lado del que lo construye), sino una intrincada madeja de individuos a uno y otro lado, al que un día el muro puede proteger de la misma forma que al otro lo excluye. Sería ridículo pretender que los muros de la vergüenza fueran más decorativos o que tuvieran un mejor tratamiento, pero lo que perturba es su estética desnuda e inhumana, su implícita voluntad de ocultamiento. La abstracción y la indiferenciación, un ideal estético de la modernidad, se asocia en este caso a la brutalidad. No es tanto la falta de intencionalidad estética lo que abruma de estos muros de la vergüenza, como su irreductible abstracción. No escandalizan tanto por refutar la modernidad como por expresar sus contradicciones.

MC

Sobre el muro de Berlín, ver El muro que dividió Europa, una excelente producción del diario español El Mundo.

Sobre el urbanismo metropolitano berlinés tras la caída del muro, ver el artículo de Max Welch Guerra en las Actas del Seminario El desafío de las áreas metropolitanas en un mundo globalizado, de junio del 2002 en Barcelona

Sobre barrios cerrados y segregación social urbana, ver el trabajo de la socióloga Sonia Roitman.

Una visión neoliberal del tema (que al estilo de Luis sandrini y Robin Williams, al mismo tiempo hace reir y llorar) en el sitio del economista Juan Carlos De Pablo.

Sobre el Muro de Palestina, ver por ejemplo La verdadera hoja de ruta de Ariel Sharon:

Un muro para encerrar a Palestina, articulo en Le Monde Diplomatique, el sitio de la campaña “Stop thh wall” y

El muro en el corazón de Palestina, artículo del historiador Ilan Pappé.

Otra visión sobre las murallas, en la obra pictórica de Juan Fontana (ver número 4-5 de café de las ciudades).